08. La créativité au service du jeu, avec Aurélien Lefrançois

Ceci est la transcription textuelle de l’épisode n° 8 du podcast « Réserve Créative » (anciennement Le Barboteur) disponible sur votre plateforme d’écoute préférée.

Épisode enregistré le 05/01/2023 et diffusé le 20/02/2023.

Introduction

Hello, bienvenue sur le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Aujourd’hui, je t’emmène à la rencontre d’Aurélien.

Aurélien est game designer : il conçoit des expériences ludiques. Pour faire simple, il crée des jeux.

Ensemble, on a abordé sa vision du jeu, son processus créatif pour créer des jeux qui donnent envie de jouer et surtout la place de la créativité dans le jeu. Aurélien est vraiment passionné par son métier, et ça se sent dans ses paroles.

J’espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j’en ai eu à l’enregistrer.

Les partenaires

Présentation d’Aurélien

— Laurent : Salut Aurélien, bienvenue dans le podcast ! Je te propose d’entrer immédiatement dans le vif du sujet avec quelques petites questions pour te connaître et que tu puisses te présenter.

La première, que j’aime bien poser parce qu’elle n’est jamais évidente, c’est : qu’est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie ?

— Aurélien : Salut Laurent ! Effectivement, c’est une question pas évidente du tout ! Si je réponds au sens strict du terme, je dirai que je suis game designer, mais quand je réponds ça, généralement, les gens sont un peu perdus.

Donc, je leur dis « concepteur de jeux » et là, ils me disent : « Ah oui, donc tu fais le graphisme des jeux, tu dessines les jeux. » Non, ce n’est pas ça. « Tu programmes les jeux ? » Non, en plus, je suis plutôt jeux de société !

C’est un peu la confusion, ils ne savent pas trop. Je leur explique :

Je conçois des jeux, les mécanismes, comment le jeu se joue, quelles en sont les règles…

Ce qui parle, en général, c’est le jeu, parce que tout le monde situe. Pour autant, cela dépend de l’imaginaire de chacun·e.

Quand je dis que je conçois des jeux, les gens pensent assez vite aux jeux vidéo, très ancrés dans l’imaginaire collectif contemporain. De nombreuses personnes n’ont pas forcément la connaissance des jeux de société récents, sortis ces dernières années, et ne se disent pas forcément que l’on peut concevoir de nouveaux jeux de société. Ce qui m’amène potentiellement à expliquer encore quelques petites choses.

Mais, à chaque fois, c’est intéressant. Ça provoque des questionnements, mais également des petites étincelles, parce que plein de gens ne savent pas, tout simplement, que le métier de concepteur de jeux existe. C’est une bonne introduction générale pour pouvoir discuter avec les nouvelles personnes que je rencontre.

— Laurent : Tu veux dire que l’on peut concevoir des jeux autres que le Monopoly ou 1 000 bornes ? 🙂

— Aurélien : (Rires.) On peut absolument faire ça, tout à fait. 😄 En plus, ils sont déjà conçus, donc faisons autre chose !

On observe un renouveau très fort du jeu de société, même si c’est marrant de parler de renouveau, alors que le jeu de société est un médium millénaire.

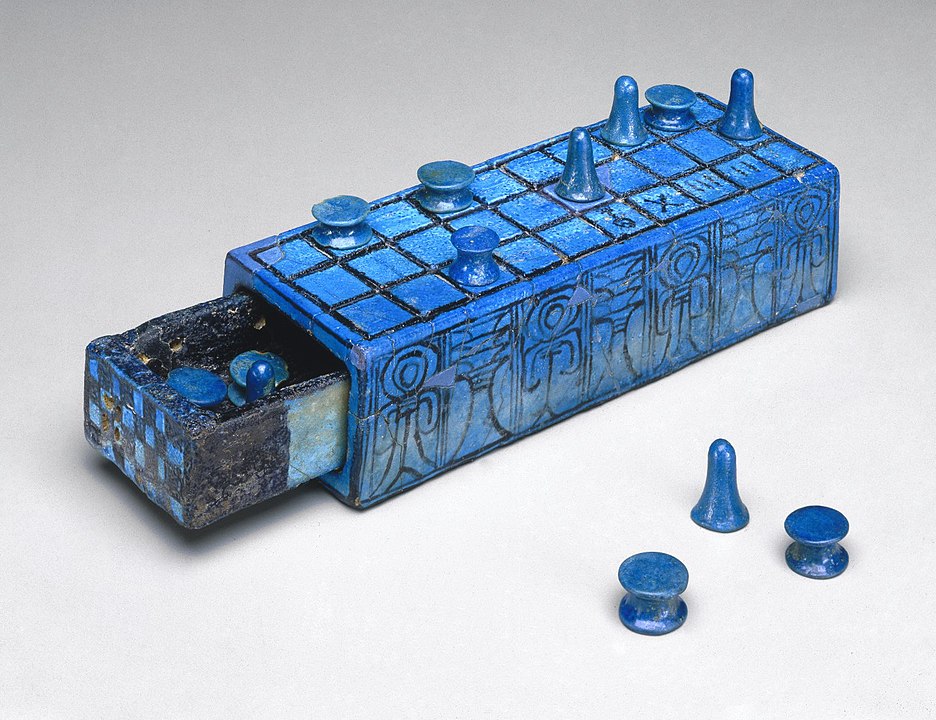

La trace des premiers jeux remonte au Senet en Égypte, plus de 2 000 ans av. J.-C.. C’est très ancien. On connaît aussi le jeu de Go, créé avant notre ère.

Source : Wikipédia.

Mais, malgré l’ancienneté du médium, effectivement, un gros renouvellement de l’objet culturel s’est opéré à la fin du 20ᵉ siècle avec la sortie de nouveaux jeux comme Les Colons de Catane, qui a connu un grand succès en Allemagne et qui s’est exporté en France…

À partir de ça, sur le plan purement commercial et industriel, le marché du jeu de société a connu une forte croissance d’année en année. Un peu partout, des festivals dédiés au jeu de société prennent place, notamment le Festival des jeux de Cannes, le plus gros de France, au Palais des expositions de Cannes (là où il y a le tapis rouge, le cinéma, tout ça…).

— Laurent : Spontanément, je parlais du Monopoly et du 1 000 bornes, ceux de notre enfance, que l’on connaît le plus.

Mais on aura l’occasion de reparler après de certains jeux extrêmement créatifs, de la diversité dans les jeux de société de manière générale, et si l’on extrapole, les jeux vidéo, les jeux types escape game…

Son parcours

— Laurent : En quelques mots, peux-tu expliquer ton parcours et comment tu es tombé dans la marmite du jeu ?

— Aurélien : Quand j’étais petit, j’ai commencé à jouer très tôt. Ma mère m’a initié : elle travaillait dans l’informatique, j’ai donc eu la chance d’avoir accès à des machines assez jeune. Vers 3-4 ans, je jouais à des jeux avec elle, assez vite, je me suis intéressé. J’ai eu envie de créer mes niveaux, donc je prenais des jeux déjà existants, puis sur une feuille de papier, je dessinais des niveaux.

Ça avait un peu de sens, parfois pas trop, mais mon imaginaire était déjà là-dedans ! Puis j’ai un peu oublié ça, je suis entré dans le système scolaire classique, comme beaucoup de gens : collège, lycée, tout ça.

J’ai une formation initiale de matheux, puis j’ai découvert une asso consacrée au jeu qui m’a donné envie de m’intéresser de nouveau à la conception de jeux. J’ai fait des études dans le domaine, une Licence et un Master. Ça m’a permis de combiner un certain nombre de mes passions, dont le jeu.

À partir de ça, j’ai un peu bossé dans le jeu vidéo, et je me suis spécialisé dans le jeu de société en 2014, il y a donc un petit moment.

Je suis toujours dans cette grande marmite, à découvrir sans cesse plein de nouvelles choses, dans un intérêt toujours renouvelé 😊.

— Laurent : Tes études étaient-elles orientées jeux vidéo ou jeux en général ?

— Aurélien : Elles étaient plutôt tournées vers le jeu vidéo. En France, très peu de filières forment à la création de jeux physiques, jeux de société, escape game, jeux de rôle, jeux de piste… L’immense majorité des formations consacrées à la création de jeux sont autour du jeu vidéo, dans le privé comme dans le public.

J’ai pu faire une Licence et un Master dans le public. Dans ma spécialisation Game design, donc vraiment liée à la conception, j’ai découvert des pratiques ayant trait au design, communes aux jeux vidéo et aux jeux de société. C’est ce qui me permet de faire des ponts, des transpositions.

En Master, j’ai quand même suivi un cours sur la création de jeux de société et les spécificités du médium. Il était donné par Antoine Bauza, le créateur de 7 Wonders, Hanabi, et plein d’autres jeux primés et plutôt sympas.

— Laurent : Comme tu le disais, il n’y a pas, ou peu, de formations spécialisées sur les métiers du jeu physique ?

— Aurélien : Pour les métiers de l’animation, il existe des écoles de ludothécaires, notamment.

Sur la conception, quelques filières émergent, comme le Master 2 Sciences du jeu à Villetaneuse, qui comporte une grosse part sur la création de jeux de société, mais ça ne domine pas le programme.

À ma connaissance, il n’y a pas d’écoles qui font uniquement du game design, donc du design de jeu appliqué au jeu physique. Peut -être y en a-t-il en train de se créer ?

Un matheux créatif

— Laurent : Est-ce que tu dirais que ton parcours de matheux t’a aidé ou freiné pour stimuler ta créativité dans les jeux ?

À mes yeux, les maths sont à l’opposé de la créativité, c’est la rigueur, l’exécution pure. Peut-être que j’ai une fausse image des maths. 😆

— Aurélien : J’ai toujours eu une vraie passion pour les maths. Ce n’est absolument pas un frein pour moi, au contraire !

C’est un catalyseur très fort : derrière les aspects un peu rigides et potentiellement un peu traumatisants des maths dans la scolarité, elles comportent quelque chose de très absolu.

Structurer les choses, savoir où l’on met les bonnes variables pour obtenir des résultats, c’est une manière d’aborder la conception et la créativité qui me parle vraiment.

Premiers souvenirs de joueur

— Laurent : Tu disais que tu avais commencé à jouer dès 3-4 ans, est-ce que tu te souviens des jeux auxquels tu jouais notamment sur l’ordinateur ?

— Aurélien : Le tout premier jeu était assez sommaire sur le plan des interactions.

On incarnait Donald dans sa maison.

Des lettres de l’alphabet étaient éparpillées partout, foutaient le zbeul, et il fallait les capturer. En appuyant sur la lettre correspondante sur le clavier, on voyait une petite animation de Donald qui chopait la lettre et la balançait en hauteur en mode « Clac ! Comme ça ! Je l’ai capturée ! »

Littéralement, il fallait appuyer tour à tour sur chaque lettre du clavier, c’était très simple, mais voilà, ça a quand même bercé une longue partie de mon enfance.

Ça a dû durer quelques semaines ou quelques mois, mais quand on a 3, 4 ans, ça correspond à un temps infini. 😄

J’ai joué à d’autres petits jeux plutôt éducatifs, je crois qu’il y avait des briques de maths, des trucs comme ça, c’était assez rigolo.

L’un des premiers « vrais » jeux… alors « vrai » jeu, qu’est-ce que ça veut dire, on en parlera… En tout cas, le premier jeu connu auquel j’ai joué et dont je garde un gros souvenir, c’est Sonic 2 sur Mega Drive. Je l’ai découvert sur une pseudo borne d’arcade, enfin, une console sous cloche dans un hôtel : une révélation !

J’avais un peu moins de cinq ans, je ne comprenais rien à ce qu’il se passait, mais ça m’a hypnotisé. Ma mère s’est dit « Ça a l’air un peu fou ! » et m’a acheté la Mega Drive.

On y a beaucoup joué en famille. Durant toute une période de mon enfance, entre 5 et 10 ans, je jouais vraiment beaucoup à la Mega Drive avec ma mère, à plein de jeux qui se jouent à deux. À l’époque, il y en avait déjà beaucoup : des jeux de plateforme, d’exploration, entre autres… Ils ont vraiment bercé mon enfance.

Puis j’ai plongé assez vite dans les jeux stratégiques sur PC : Age of empire, Total Annihilation, Starcraft, tous ces trucs-là… Ça oriente encore mes envies et mes passions ludiques aujourd’hui.

— Laurent : Du coup, on est plutôt dans des univers de jeux vidéo, de jeu virtuel ?

— Aurélien : On jouait aussi à des jeux de société, des classiques : Monopoly, La Bonne paye, 1 000 bornes, Cluedo, Risk…

Ce sont toujours des jeux clés de l’enfance, beaucoup joués en famille.

Ils ont dépassé la simple notion de jeu pour atteindre le rang d’objet culturel fort, ancrant quelque chose de collectif.

Je crois n’avoir, à l’heure actuelle, jamais rencontré de personne qui ne connaissait pas le Monopoly. Même des gens qui n’y ont jamais joué, c’est très rare. On peut critiquer ce jeu sur bien des plans, mais il appartient à un imaginaire commun.

Beaucoup plus tard, aux alentours de mes 20 ans, même plus, j’ai découvert les jeux de société plus contemporains et tout l’univers gravitant autour.

La créativité selon Aurélien

— Laurent : On a commencé à en parler un petit peu tout à l’heure, je te propose d’approfondir sur la notion de créativité. Comment tu la définirais, toi ?

— Aurélien : C’est une notion extrêmement vaste, tout le monde en a une définition différente. Il faudrait faire un podcast là-dessus, d’ailleurs. 😂

— Laurent : C’est pour ça que je te demande la tienne. 😊

— Aurélien : J’ai beaucoup gambergé et ma définition, très personnelle, je dirais que c’est : poser des problèmes intéressants et trouver des solutions élégantes et concrètes.

Je fais un pont avec les mathématiques et cette notion de problème qui m’est chère. Pourquoi créer quelque chose ? Quelle est la finalité, d’un point de vue utilitariste ou non ?

Créer quelque chose sans vocation fonctionnelle, purement « esthétique » et/ou « inutile », c’est tout à fait envisageable, quand on met les bonnes intentions derrière. Peu importe la fonction, on essaie de créer quelque chose qui réponde à des contraintes, à des exigences, à quelque chose de très ancré.

On ne peut pas créer tout et n’importe quoi. Là, comme ça, créer un vaisseau spatial qui nous téléporte sur Jupiter, par exemple, ça va être vraiment compliqué. Je vais tenir compte de contraintes, de problématiques, de la raison pour laquelle je fais ça, de mon but, de comment ça s’intègre dans la société…

Ces contraintes posent des problèmes au sens mathématique du terme. Elles n’ont rien de rédhibitoire ni de mauvais. Au contraire, elles posent une sorte de défi, quelque chose à résoudre.

L’idée, c’est de trouver des solutions, comme je le disais, élégantes et concrètes, pour permettre d’aboutir à quelque chose. La créativité comporte la notion d’aboutissement, ça peut être conceptuel, mais il y a quelque chose à la fin. Bien sûr, le voyage en soi est aussi une démarche très intéressante.

Concernant l’élégance, j’aime bien réussir à résoudre un problème sans passer par quelque chose de bourrin, qui nécessite beaucoup de ressources ou de passer du temps, mais grâce à quelque chose de « beau » dans la résolution.

Là encore, je trouve un rapport avec la beauté des mathématiques, qui permettent de passer d’une expression très complexe à quelque chose de très simple après quelques opérations. Comme quand tu simplifies une division, très simplement, il y a une beauté là-dedans que j’aime connecter à la créativité.

— Laurent : J’avoue que la beauté des maths, j’ai du mal à la voir. 😊

— Aurélien : Ce n’est pas grave, je comprends. 😉

— Laurent : Il y a plein de monde dans mon cas…

Quelle démarche créative pour concevoir un jeu ?

— Laurent : Quel problème on pourrait prendre en exemple ?

— Aurélien : Je vais commencer par répondre à moitié à côté, mais j’apporte une contextualisation.

Je continue d’interroger, sans avoir encore trouvé de réponse réelle, le rapport entre créativité et design. De mon côté, je me définis comme un game designer. Le design est une démarche complète. Je me retrouve beaucoup dans les propos de Geoffrey Dorne, que tu as interviewé sur le design et la notion « d’habitabilité du monde », de combat.

Le design, c’est aussi formuler des réponses à des problèmes en trouvant la bonne fonction pour le bon usage, pour les bons utilisateurs, dans le bon cadre et dans le bon contexte. Je vois une frontière très « challengeante » entre créativité et design.

Le problème très concret, dans mon travail de game designer, c’est : comment je fais pour créer un jeu qui va transmettre telle expérience de jeu ?

Par exemple, je veux un jeu dans lequel les joueurs se sentent engagés dans une expérience de suspicion, dans lequel on va se demander ce que les autres manigancent, dans lequel tu peux développer tes propres stratégies en parallèle…

Un jeu dans lequel un rôle est secret ne va pas impliquer les mêmes choses qu’un jeu dans lequel on lance un dé et l’on avance sur un plateau, même si ce n’est pas incompatible.

Comment faire pour donner corps à cette intention avec un matériel très concret (des sabliers, des choses comme ça), les outils à ma disposition, des mécanismes de jeu ? Dans quel univers vais-je ancrer le jeu ?

Par exemple, si mon jeu a pour objectif d’être joué par des enfants, je ne vais pas sortir un univers très gore mais plutôt partir sur un univers qui a trait à l’enfance.

Le problème, c’est les différentes contraintes et comment je trouve les ingrédients et les solutions pour pouvoir créer quelque chose de parfait.

Les contraintes créatives

— Laurent : La contrainte, ce n’est pas forcément la demande de ton client, dans la mesure où tu proposes des prestations de game design à des clients ? Tandis que quand tu crées des jeux pour toi, le problème se situe plutôt au niveau de la mécanique, si je comprends bien ?

— Aurélien : Il y a deux niveaux de contrainte.

D’abord, les contraintes initiales : pour qui on fait ça, dans quel contexte d’usage, pour quelle expérience de jeu.

Le second niveau se situe à une échelle un peu plus micro : comment, concrètement, puis-je parvenir à faire ça et à transmettre ces notions ?

Pour reprendre l’analogie des maths, ce sont des problèmes « à parenthèses », des problèmes à zooms consécutifs.

Le design : un outil au service de la créativité

— Laurent : Je réfléchissais à la question que tu te posais sur la différence entre créativité et design.

Spontanément, c’est peut-être un peu réducteur, mais j’aurais envie de dire que la créativité, c’est ce qui va te permettre de trouver l’idée, tandis que le design, c’est ce qui te permet de la concrétiser…

— Aurélien : La différence, c’est peut-être que le design a un objectif assez précis : une cible, une fonction, un usage tendant vers un but particulier.

La créativité peut peut-être se permettre d’être un peu plus « gratuite ». Je n’aime pas trop ce mot, mais c’est celui qui me vient.

Je suis d’accord avec ce que tu viens de dire : dans une démarche de design, la créativité va intervenir. Mais on peut aussi concrétiser des choses sans utiliser la démarche de design, ce n’est pas complètement lié, il y a des ponts et des choses qui les différencient.

— Laurent : Effectivement, le design n’est pas la condition obligatoire pour matérialiser une idée. C’est un moyen comme un autre.

— Aurélien : Oui, c’est ça, c’est une démarche, une philosophie, plein de choses extraordinaires. Je suis un designer convaincu. Mais il existe d’autres manières de faire.

De la passion au métier

— Laurent : Si tu étais libre financièrement, si tu n’étais plus obligé de travailler, est-ce que tu continueras à créer des jeux ?

— Aurélien : Oui, clairement ! J’ai la chance immense de pouvoir effectuer une activité qui me nourrit, me permet de gagner de l’argent, donc de subvenir à mes différents besoins.

Mais elle est avant tout portée par une passion forte. Je suis content de pouvoir faire ces ponts, mais ce qui me motive dans ma création, ce ne sont pas tant les aspects financiers que l’occupation en tant que telle.

Déjà assez jeune, j’étais plutôt intéressé par la question « que faire concrètement de ma vie, qui puisse m’intéresser et avoir un impact ? »

Ma démarche de création de jeux, telle que je la pratique, a un vrai intérêt et peut apporter quelque chose de concret, de positif pour la société.

Si je n’avais aucune contrainte financière, ce que ça changerait, c’est que ça me permettrait de passer certains projets à plus grande échelle et/ou de pouvoir faire des choses de manière un peu moins contrainte.

Mais, tout ça signifie aussi consommer plus de ressources. Dans notre société et face aux enjeux environnementaux, je préfère justement aller vers plus de sobriété, moins d’usages de ressources.

Donc finalement, je ne sais même pas si ça m’apporterait ça, c’est une question qui est assez intéressante…

Créer pour rester en mouvement

— Laurent : C’est intéressant ce que tu dis, ton métier découle de ta passion et pas l’inverse, comme chez d’autres invité·es du podcast.

Je pense notamment à Jeanne, dont la créativité s’est révélée pour des raisons d’abord business. Toi, au contraire, tu as pris ta passion et tu en as fait un métier.

— Aurélien : Exactement !

— Laurent : Chez certaines personnes que j’ai pu interviewer, et chez moi le premier, la créativité s’exprime plutôt dans un cadre professionnel, on a moins ce besoin viscéral de créer.

C’est ce que Geoffrey disait dans son épisode, que ça l’aide, en plus, à « ne pas devenir fou. »

Est-ce que tu as, toi aussi, un besoin viscéral de créer et de concevoir des jeux ?

— Aurélien : Je me retrouve pas mal dans ce qu’a dit Geoffrey. Le mot clé « mouvement » est presque une de mes vertus cardinales.

Ce que j’aime avant tout dans la vie, c’est de voir des choses émerger, être créées, mises en mouvement.

Dans ma pratique, je suis presque un outil pour favoriser la création de nouveaux objets, de nouvelles choses.

Comme ce qui m’intéresse, c’est ce mouvement, et que j’ai vraiment envie d’y participer, c’est très viscéral chez moi. Participer à la création de nouvelles choses passe par la création de jeux, parce que c’est là que je me sens à l’aise, quelque chose de très fort fait que je ne peux pas m’arrêter.

Peut-être que dans 5, 10 ans, ça passera par d’autres médiums, qui sait ? Mais le jeu occupe cette part assez fondamentale chez moi, c’est donc assez logique que ça ait atterrit sur ce médium-là.

Et le jeu, dans tout ça ?

Définition(s) du jeu

— Laurent : Depuis le début de l’épisode, on parle beaucoup de jeu, et j’ai envie de te poser une question qui peut paraître un peu idiote au premier abord, mais la réponse va sûrement montrer qu’elle est plus complexe qu’elle en a l’air.

Quelle définition pourrait-on donner d’un jeu ? Spontanément, on se dit : un jeu = un truc auquel on joue, auquel on s’amuse.

Mais, il existe plein de types de jeux différents. Qu’est-ce qui détermine un jeu, pour toi ?

— Aurélien : Ce n’est pas du tout une question bête, c’est une question hyper complexe. C’est un objet qu’on essaie de définir depuis très longtemps, et personne n’est vraiment d’accord. (Rires.)

Ma définition personnelle, même si elle est trop limitée, c’est : un système réglé qui permet des interactions entre joueurs et entre le jeu et le joueur.

Les dispositifs d’interactions, avec le jeu, c’est : je déplace un pion sur un plateau. Entre joueurs, c’est : je te mets un pneu crevé pour t’empêcher d’avancer. C’est un système qui relie différents éléments du jeu, les joueurs, les joueuses, et leur permet de pouvoir vivre quelque chose d’intéressant ensemble.

Tout le monde se frotte un peu à cet exercice de la définition du jeu, notamment les game studies, une discipline de recherche appliquée au jeu, qui en proposent des diverses et variées.

Kathy Salen et Éric Zimmerman, notamment, ont écrit un gros livre, Rules of play, dans lequel ils essaient de définir un jeu de façon formelle. C’est une variante plus évoluée de ce que je viens de dire.

Une autre définition du jeu très intéressante est celle de Sid Meier, le créateur de Civilization, entre autres :

Le jeu est une succession de choix intéressants.

Sid Meier

Je la trouve hyper puissante sur plein de points, mais elle est contestable tant elle est large, vague.

En même temps, elle permet d’adresser la polysémie du mot « jeu ». La définition que je t’ai donnée se rapporte à la notion anglophone de game, différente de play.

Game, c’est l’objet jeu avec lequel on a de l’interaction, tandis que play, c’est l’action de jouer. Mais on ne joue pas forcément avec un jeu, et c’est là qu’en français, ça devient compliqué : jeu et jouer sont deux notions différentes.

Je parle de jeu, l’objet, game, mais j’aurais très bien pu parler de jeu théâtral. Quand on est sur un passage piéton et qu’on fait attention à ne sauter que sur les bandes blanches, on est dans du jeu, dans de l’attitude ludique.

Pour autant, ce n’est pas dans un système réglé avec des interactions, juste des bandes et nous qui décidons de sauter. 😄

— Laurent : Il y a aussi des voitures à éviter ! 😅

— Aurélien : C’est vrai, il y a une règle sous-jacente, implicite : évite les voitures, sinon tu meurs. 😂

Dans Homo Ludens, Johan Huizinga parle justement de la polysémie du mot jeu entre les cultures. En japonais, notamment, l’équivalent du terme « jeu » désigne le « non travail ». On peut faire deux choses dans la vie, travailler ou jouer.

Quand tu fais la cuisine, en fait, tu joues. Moi-même, ne parlant pas japonais, j’ai du mal à comprendre cette notion de manière fine. C’est un sujet extrêmement compliqué et fascinant.

La créativité face aux règles

Côté concepteur

— Laurent : Quelle place y a-t-il pour la créativité et pour l’exécution ?

Quand on conçoit un jeu, on a donc un ensemble de règles dans un système, mais du coup, est-ce qu’on se contente d’exécuter des règles ou est-ce qu’on peut avoir de la créativité au sein de celles-ci ?

— Aurélien : La créativité, je l’utilise pour créer des règles élégantes, pertinentes, intéressantes.

Les règles, c’est le cadre qui permet d’interagir avec le jeu et entre joueurs et joueuses. À partir de ça, on peut créer cette interaction, donc des règles, de plein de façons.

Je vais prendre l’exemple de Jungle Speed. C’est un jeu de vitesse dans lequel tu vas poser des cartes devant toi, et quand une carte est similaire à une carte adverse, tu saisis le totem au milieu du jeu et tu te débarrasses de toutes les cartes.

Dans ce jeu, les interactions sont très particulières, font appel à la fois à de l’observation du terrain, des autres cartes, à de la dextérité, parce qu’il faut attraper le totem très vite. L’expérience est très puissante en matière d’adrénaline, on va monter en pression, en stress, en excitation.

En créant les règles de Jungle Speed, on crée un ressenti extrêmement différent du Cluedo, par exemple, dans lequel on va plutôt trouver de l’anticipation, de la stratégie, du bluff, de la déduction, au cœur du jeu.

La créativité, c’est comment tu prends les règles, donc le système, les modalités d’interaction, pour créer ton expérience. Quand on joue à un jeu, on a accès à l’expérience, les règles sont un prétexte pour ce qu’on va jouer, ressentir. En revanche, en tant que concepteur, le seul outil à notre disposition immédiate, c’est la création de ces mécanismes. On n’a pas accès à l’expérience, on ne peut pas, d’un coup de baguette magique, créer un jeu dont l’expérience sera telle ou telle.

Les règles, c’est presque un travail de traduction, de compréhension mutuelle entre ce que le concepteur ou la conceptrice essaie de faire passer comme expérience avec un objet, les mécanismes, et les joueurs et joueuses qui s’en saisissent et jouent avec.

Côté joueurs et joueuses

— Laurent : En t’écoutant, ça me fait penser à des jeux comme Uno, pour lequel chacun a ses propres règles.

Et quand on commence à jouer, on passe limite 5 minutes à se mettre d’accord sur les règles.

Ou, par exemple, quand je joue avec mon frère : un des premiers trucs qu’il fait une fois qu’il a compris les règles, c’est essayer de les tordre pour les rendre plus marrantes ou à son avantage. 😂

Quand tu conçois un jeu, est-ce que tu prends en compte le fait que, potentiellement, les joueurs vont s’approprier les règles et les tordre ?

— Aurélien : Quand je conçois un jeu, la phase de play test est extrêmement importante : je présente mon jeu à des personnes puis je les fais jouer.

Je leur présente les règles du jeu, donc la manière dont je perçois la modalité d’interaction. À partir de ça, j’observe comment les gens vont s’approprier le jeu et comment ils vont l’utiliser.

La première fois, on tâtonne, on découvre les règles, on est observé par le créateur qui ne dit rien, mais regarde derrière l’épaule, ça peut être un peu intimidant.

Au cours de la séance — il peut aussi y en avoir plusieurs — les joueurs et joueuses se disent « Ce truc-là, est-ce qu’on peut le faire ? On va plutôt faire ça… », s’approprient effectivement le jeu et ses règles.

Si un nombre significatif de personnes s’empare du jeu d’une autre manière, change une règle qui améliore l’expérience, je considère, en effet, l’intérêt à changer moi-même la règle pour l’incorporer dans le jeu.

Là, l’usage des participant·es prime sur mes idées de concepteur. Je suis un outil au service de la création : si mon idée initiale est moins opérante, moins bonne, moins fun que ce que les joueurs et joueuses proposent, je change.

L’exemple de Uno est hyper intéressant parce que comme d’autres jeux — c’est aussi le cas de Monopoly d’ailleurs — des règles strictes et identifiées sont présentes.

Mais le nombre énorme de parties de Uno, de Monopoly qui ont été jouées a permis une très grande circulation du jeu, donc des adaptations ponctuelles à gauche, à droite se sont ensuite redisséminées, ont créé des règles « locales », conférant une nouvelle dimension au jeu.

Je n’ai pas le contrôle sur ces usages « émergents », naissant spontanément de l’appropriation par les gens d’un objet ludique, d’un jeu. Cela nécessiterait que le jeu ait 5, 10 ans d’existence, qu’il soit joué par des milliers de personnes pour avoir cette approche.

Dans ces cas-là, j’imagine que la seule chose à faire serait d’accepter que ça puisse exister, et, dans un deuxième temps, me demander si je peux incorporer ça dans une nouvelle version du jeu ?

Il est vraiment important de toujours tenir compte des joueuses et joueurs : c’est pour elle et eux que l’on crée les jeux. Un jeu concret, que l’on met sur une étagère, qui est joli, OK, mais ce n’est pas l’approche majoritaire. Un jeu, c’est un objet interactif, fait pour être utilisé, donc l’utilisation des gens est le prisme principal à prendre en considération.

Qu’est-ce qui fait un bon ou un mauvais jeu ?

— Laurent : Quelle différence fais-tu entre un bon et un mauvais jeu ?

— Aurélien : Il y a une différence d’usage très immédiate : un mauvais jeu, c’est un jeu auquel on ne va pas jouer.

On va en faire une partie, la finir péniblement, et le remettre sur une étagère sans plus jamais avoir envie de le ressortir. Les jeux à usage unique sont un cas particulier, mais en dehors de ces usages, en supposant que le jeu soit réutilisable, un mauvais jeu, c’est celui qu’on ne va pas ressortir.

Un bon jeu, c’est celui qu’on va ressortir.

La subtilité réside dans le « on ». « On » n’a pas tous et toutes les mêmes envies, les mêmes goûts ludiques. Peut-être qu’un jeu n’aura aucun intérêt pour une personne, mais en aura beaucoup pour une autre.

Un jeu ne peut pas être mauvais en tant que tel. Il va rencontrer un public qui va le trouver intéressant et aura envie de le réutiliser parce qu’il a vécu quelque chose de mémorable, de chouette, de passionnant. C’est ça la marque d’un bon jeu.

Qu’est-ce que le game design ?

— Laurent : J’aimerais bien que tu m’expliques en quelques mots ce qu’est le game design et en quoi consiste concrètement ton métier.

Tu l’as un peu dit en introduction, j’aimerais rentrer dans le détail : comment ça se passe, pour concevoir un jeu ?

— Aurélien : Mon métier, c’est de trouver les moyens de définir et de concrétiser les interactions entre le jeu et le joueur ou la joueuse, et entre les joueurs et joueuses.

C’est aussi de créer et de formaliser l’expérience qui va être vécue. Je fais ça pour une cible en particulier, dans un usage particulier.

Concrètement, la première étape, c’est de poser un certain nombre de contraintes : pour qui je crée le jeu, dans quel cadre, qu’est-ce que je veux faire vivre, etc.

Une phase créative de brainstorming permet de faire émerger mes différentes idées.

Pour ça, j’utilise des techniques assez variées : typiquement, j’aime bien le nuage de mots, très simple. À partir d’un mot clé, je note tous les mots auquel il me fait penser pour essayer de faire apparaître de nouvelles choses. Je fais aussi de petits dessins, des choses comme ça, pour trouver des références plutôt visuelles sur la thématique que je vais aborder, ou sur ce que je vais faire vivre.

Puis je passe au prototypage. C’est une première création à la volée : je prends le papier, le crayon, et je dessine mon jeu. Assez vite, je le fais tester pour obtenir un premier affinage.

C’est comme si le jeu, au début, était une grosse boule d’argile. Une fois que j’ai trouvé quelle argile utiliser, comment je vais modeler le truc, je fais un premier modelage, très grossier.

Je le présente à des gens qui vont me dire « Là, tu dis vouloir faire un chien, mais ça ressemble plutôt à une saucisse, essaye de lui faire des pattes. »

À partir de ça, je remodèle le jeu. Quelque chose de très grossier au départ va acquérir de la finesse au fur et à mesure des tests, des retours, de ce qu’on appelle des « itérations », c’est-à-dire des versions du jeu successives.

Une grande place au collectif

— Aurélien : Le cœur de mon métier, c’est d’utiliser mes méthodologies et processus pour intégrer au maximum les retours des gens, et de catalyser la création.

Mon métier est très collectif, j’intègre toujours les retours des utilisateur·ices, mais aussi parce que je ne peux pas tout faire tout seul.

Je ne peux pas m’occuper de produire des graphismes très précis, ce n’est pas mon métier initial, je vais alors faire appel à d’autres personnes pour travailler sur le jeu, notamment des graphistes. Je leur donne un cahier des charges assez précis.

L’idée que j’essaie de tacler, c’est qu’être game designer, c’est avant tout avoir des idées. Ça n’a pas vraiment de sens, tout le monde a des idées.

Le rôle du game designer, c’est de prendre toutes ces idées et de les formaliser, de les concrétiser. Une idée venant de moi n’est pas forcément meilleure, loin de là, notamment après un moment le nez dans le guidon de ma création.

Comme je le disais tout à l’heure, d’autres choses peuvent émerger de la part des utilisateur·ices, auxquelles je n’aurais pas pensé. Donc j’ai besoin de faire un pas de côté, de prendre du recul. Les idées des autres vont beaucoup m’aider.

Une des capacités clés d’un concepteur, d’un game designer, c’est la communication, pouvoir discuter avec d’autres personnes, recevoir les choses, savoir lâcher ses propres préconceptions et ses propres idées. Moins on a d’égo, mieux c’est, quelque part. Ça ne veut pas dire qu’on doit se dévaloriser, pas du tout, mais qu’il faut renoncer à l’idée qu’on est un génie créatif qui n’a que des super idées, il faut arrêter avec ça 🙂

La patte de l’auteur

— Laurent : C’est quand même vachement différent d’un réalisateur qui va faire un film et y imprimer sa patte. Il n’y a pas une « patte Aurélien » dans les jeux que tu crées ?

— Aurélien : Il y a une patte en filigrane, j’ai quand même des spécialisations.

Il y a des jeux que je préfère créer que d’autres, parce que je me sens plus à l’aise, que ce sont des objets que je maîtrise mieux. Je suis plutôt spécialisé dans la création de jeux sur mesure pour des clients, des serious games, entre autres.

Il y a des auteurs et autrices de jeux de société qui créent de leur côté pour un public, pour le plaisir, parce que c’est fun et qu’ils ont quelque chose à exprimer. Ils et elles les présentent à des éditeurs qui les diffuseront. Dans ce cas, c’est vrai qu’il y a davantage ce côté « patte » d’auteur·rice de jeux assez connus.

On parlait d’Antoine Bauza, typiquement, je trouve que ses jeux ont une certaine patte. Bruno Cathala, pareil, ses jeux sont quand même en partie reconnaissables, sans être des copies carbones les uns des autres.

La différence entre jeu et gamification

— Laurent : Le concept de gamification, à la mode en ce moment, tu le distingues du jeu. Est-ce que tu peux nous l’expliquer ?

— Aurélien : Ce n’est vraiment pas la même chose, pour moi.

Ma définition de la gamification, c’est : une manière d’utiliser des mécanismes tirés de l’univers du jeu pour augmenter l’engagement d’un produit ou d’un service.

Par exemple, l’application Duolingo (pour apprendre des langues étrangères) est un cas d’école de gamification très bien appliquée.

Ce n’est pas un jeu en tant que tel, en tout cas tel que je le définis, mais ça utilise des mécanismes inspirés du jeu : une mécanique de rétention, consistant à revenir tous les jours pour être valorisé et gagner des points, des badges, il y a un parcours, des conditions d’échec… autant d’ingrédients qu’on retrouve dans des jeux vidéo.

La rétention, par exemple, c’était très commun dans les jeux sur Facebook dans les années 2010. Des mécanismes de valorisation, de récompense de type pièce d’or permettant d’acheter des choses, sont présents dans de nombreux jeux en ligne type League of Legends ou des choses comme ça.

Pour autant, la finalité ne se suffit pas à elle-même. Un jeu, selon d’autres définitions, c’est aussi un objet qui va se suffire à lui-même, libre, gratuit, dans lequel on rentre. C’est ce qu’on appelle le « cercle magique » ou la « bulle ludique ». Si on rentre dans le jeu, on joue au jeu. Ça crée un espace fermé à l’intérieur duquel les choses sont différentes. Quand on a fini la partie, on en ressort.

Quand on utilise Duolingo, notre objectif n’est pas de jouer à Duolingo en tant que tel. L’application est un moyen d’atteindre notre objectif : s’améliorer sur la pratique d’une langue. La gamification de Duolingo permet d’augmenter l’engagement pour un objectif autre qu’intrinsèque, comme on dit.

Jeu de société, jeu vidéo… une même démarche de conception ?

— Laurent : Quels points communs, du point de vue du game design, existent entre un jeu de société, un jeu vidéo, un escape game, un jeu de rôle… ?

— Aurélien : La démarche commune à tous les jeux, c’est de se poser les bonnes questions, trouver les bonnes solutions, faire appel aux utilisateur·rices, faire de petites boucles d’itération, prototyper…

D’ailleurs, ça n’est pas propre au jeu, mais à la démarche du design. Même en conception de produits hors jeu, on retrouve cette philosophie. Pour donner un chiffre arbitraire, je dirais que 80 % de la démarche est transposable.

Le médium va quand même créer des spécificités.

Par exemple, pour créer un jeu vidéo, on va se reposer davantage sur le game feel : prendre en main la manette pour faire bouger un personnage, ça peut immédiatement être agréable, et l’on peut imaginer un jeu dans lequel juste se déplacer soit agréable. On utilise alors des variables de déplacement du personnage, de vitesse, de saut, des trucs comme ça…

Pour un jeu de société, on a forcément besoin d’une interaction avec d’autres personnes ou avec un jeu, dans le cas d’un jeu solo, mais ce n’est pas la même chose. On peut nettement moins se reposer sur le game feel, même si cette notion peut être quand même être présente sur la sensorialité, le côté haptique… Les joueurs et joueuses doivent apprendre le système pour l’utiliser, Donc on a besoin de créer un système complet permettant l’interaction entre les gens.

Pour créer un jeu de société, on va penser top down, c’est-à-dire créer quelque chose de gros, un système complet, puis on va affiner les mécanismes. Là où dans le jeu vidéo, on peut en partie faire du bottom up, partir du game feel.

Les escape game, c’est encore autre chose. On peut travailler en bottom-up, parce qu’un escape game, c’est très « éclatable », c’est un objet complet. On commence à un moment, on arrête 1 heure plus tard, et on fait une succession d’énigmes entre les deux.

Chaque énigme est rationalisée, pouvant être sortie et testée une par une. On peut donc concevoir plein d’énigmes puis les assembler comme une sorte de gros Lego, et ça donne quelque chose de cohérent. C’est une méthodologie encore différente.

Tenir compte du médium nécessite aussi de tenir compte des notions d’accessibilité. On n’utilise pas de la même manière une manette, un ensemble de pions et de cartes, ou notre corps dans un escape game.

Ses références ludiques

— Laurent : Quelles sont tes références, en jeux et surtout en game design ? Quels sont les jeux que tu trouves les plus aboutis, ceux qui t’ont marqué ?

— Aurélien : En tant que joueur, certains jeux vont m’appeler et me parler davantage, et ces affinités se retrouvent incontestablement dans mes pratiques de design : je reste un humain subjectif.

Il y a des jeux qui ne me plaisent pas comme joueur, mais dont je reconnais, en tant que designer, une vraie qualité du point de vue de la conception, une vraie élégance, une vraie réussite.

Par exemple, Minecraft est un jeu que je n’apprécie absolument pas en tant que joueur, je n’y joue pas, ça me saoule, très franchement. 😊

Pour autant, est-ce que je peux dire que c’est un jeu raté d’un point de vue de la conception ? Non, je ne peux pas et je ne vais pas le dire.

— Laurent : Vu le succès, je dirais que non ! 😆

— Aurélien : Clairement, c’est pour ça que j’ai pris cet exemple.

Minecraft est un jeu auquel je reconnais une qualité de conception extraordinaire, sur sa capacité à recréer un imaginaire, celui du Lego, et à proposer un bac à sable créatif infini dans lequel on peut faire énormément de choses. C’est une vraie réussite du point de vue de cette élégance, faire énormément de choses avec pas grand-chose.

En jeu de société, deux jeux m’ont beaucoup marqué ces dernières années.

The Mind, c’est un jeu collaboratif dans lequel on a des cartes numérotées de 1 à 100. On a quelques cartes en main, on ne sait pas lesquelles, par exemple, le 2 le 28. On doit les replacer dans l’ordre les unes et les autres.

Sauf qu’on ne peut pas communiquer, pas parler, ni même se faire de signes. La seule manière, c’est de poser la carte en se disant « Je choisis de poser cette carte-là, j’espère que personne n’a des cartes plus basses, sinon on perd une vie, c’est la catastrophe. »

Dans ce jeu, on doit réussir à interagir avec de la communication non verbale, implicite, et observer : quels sont les rythmes des gens, comment ils fonctionnent…

C’est un jeu d’une simplicité conceptuelle extraordinaire, tout en étant très puissant du point de vue de l’écoute. Il permet de faire vivre des moments extrêmement forts.

C’est vraiment une sacrée référence ludique !

— Laurent : J’y ai joué une fois, je me suis emmerdé à mourir, j’ai détesté ! 🤣

Je n’ai pas compris l’intérêt du jeu, tu vois ? Comme quoi !

— Aurélien : C’est un jeu très clivant. Beaucoup de gens me font ton retour : « aucun intérêt », « c’est chiant » !

Franchement, je comprends que tu le trouves relou, et c’est aussi ça qui fait la beauté du jeu. Les jeux trouvent leur public en fonction des interactions.

Un second jeu qui m’a beaucoup marqué, presque à l’extrême opposé, c’est It’s a wonderful world. C’est ce qu’on appelle un jeu de draft : on construit une civilisation dans un univers futuriste à l’apparence un peu dystopique.

L’objectif, c’est de bâtir la civilisation la plus puissante. Pour ça, on va construire notre civilisation sur plusieurs tours, en récoltant des ressources, en les réinvestissant, en planifiant sa stratégie et sa manière de gagner des points.

On peut faire quelque chose plutôt orienté militaire, exploration, financier… Le mécanisme n’est pas super facile à prendre en main, c’est un jeu relativement de niche. Je le trouve assez complet sur sa manière de proposer une thématique, finalement un peu au second plan.

On pourrait mettre un thème totalement différent en soi, mais assez lissé dans le jeu, permettant de créer cette cohérence. Quand je joue à ce jeu, je suis plongé dans quelque chose d’assez intégral. Une fois qu’on a fait la partie, on a envie d’en faire une autre pour comprendre le jeu, le décoder, s’améliorer.

Il y a une motivation, parce qu’un des aspects du concepteur de jeu, c’est d’identifier et de jouer sur les motivations des gens, pourquoi on va jouer au jeu.

Cette motivation est très claire et très explicite dans It’s a wonderful world, c’est un jeu assez réussi là-dessus.

Nourrir sa créativité

— Laurent : Je reviens à la notion de créativité. En tant que game designer, comment entretiens-tu ta créativité ?

J’imagine que tu me répondras « en jouant », mais y a-t-il d’autres leviers que tu actives ?

— Aurélien : Même pas !

La question de la veille ludique est assez intéressante : voir ce qui se fait en game design, les nouveaux concepts, les nouveaux mécanismes, les nouvelles idées, se tenir au courant des tendances…

Mais ce n’est pas ce qui me paraît le plus important. C’est plutôt en piochant dans autre chose, dans ce que je peux vivre en dehors de l’univers du jeu, que j’entretiens ma créativité, justement.

Par exemple, je suis investi dans des festivals participatifs, j’ai des passions… En ce moment, par exemple, je me plonge dans le fait de mixer de la musique. Je suis en train de devenir DJ, enfin, j’ai encore du chemin à parcourir. 😊

Bouger beaucoup, souffler pour sortir de l’univers du jeu, c’est ce qui me paraît être le plus fertile.

Je suis relativement nomade, j’ai beaucoup d’occasions d’interagir avec plein de gens, de discuter avec de vieux amis, de voir où les un·es et les autres sont dans leur parcours de vie, revenir à l’humain.

Ça fait un peu grande formule toute faite, mais ce qui m’alimente le plus, c’est de découvrir la vie d’autres personnes : ça me rappelle aussi pourquoi je crée des jeux.

Ça reboucle sur ce que je disais plus tôt : ce qui m’intéresse, c’est vraiment de pouvoir participer à un ensemble, à une société, à un tout.

Ce facteur de motivation est alimenté par des gens que je vais voir, c’est là que je puise beaucoup mon inspiration.

Jouer au quotidien

— Laurent : On arrive à la fin de notre conversation. Je te propose quelques questions un peu plus légères. 😄

Combien de temps tu passes à jouer par semaine, à peu près ?

— Aurélien : Ça dépend beaucoup !

— Laurent : Pour ton plaisir ?

— Aurélien : Franchement, je ne distingue plus trop les deux. Je vais jouer à des jeux pour mon boulot, et en fait, c’est plaisant. Et je vais jouer à des jeux pour mon plaisir, mais je les décortique en même temps, donc ça se mélange.

Ça dépend vraiment des moments, mais je pense passer 6 à 8 heures par semaine à peu près, avec un panaché, le plus possible, entre jeux de société avec des amis et beaucoup de jeux vidéo, car ça reste quand même une passion très prégnante.

Le jeu qu’il attend en 2023.

— Laurent : Quel est le jeu que tu attends le plus en 2023 ?

— Aurélien : C’est un jeu vidéo, je suis désolé 🙂

C’est Hadès 2, la suite du jeu Hadès, créée par Supergiant Games, un studio de jeux vidéo extraordinaire.

À sa sortie, ce jeu m’a énormément marqué. C’est ce qu’on appelle un rogue-like. On démarre une partie, quand on meurt, on revient au début et on reprend la partie avec des bonus supplémentaires. Il offre une belle progression dans un univers très inspiré de l’Olympe.

On joue le fils de Hadès qui essaye de se barrer de la maison parce qu’il en a marre de son père. (Je résume un peu. 😄).

Il affronte des monstres, et tout ! C’est un jeu hyper chouette d’un point de vue de la mécanique, de l’engagement, de l’expérience vécue, de la narration. Il y a aussi quelque chose de très inclusif dans la manière dont le jeu est conçu, loin du tropisme très virilistes en mode « je vais taper des monstres, ça va me faire gagner des niveaux et le reste, on s’en fout un peu. »

La mise en scène est très plaisante. Savoir qu’ils font une suite, et c’est la première fois qu’ils font la suite d’un jeu, ça m’a rendu fou, c’est clairement le jeu que j’attends le plus là, en 2023.

Le jeu qu’il aurait voulu créer

— Laurent : Quel est le jeu que tu aurais aimé créer ?

— Aurélien : Ha ha !

Quand j’étais en Master, avec Léo, qui est désormais mon associé, on avait créé un jeu avec des faces de dé modulables façon Lego. On a pris des dés Lego et on en changeait les faces, on voulait voir comment on pouvait jouer avec ça. C’était un projet plutôt sympa, plutôt réussi. On ne l’a pas poussé jusqu’à l’édition parce que Léo faisait un peu autre chose et que ça ne m’intéressait pas forcément.

En 2017, on a vu arriver Dice forge. Comme son nom l’indique, c’est un jeu dans lequel on change des faces de dé, comme le jeu qu’on avait créé en 2012 ! Sur le moment, je me disais que j’aurais bien aimé être la première personne à sortir un jeu commercialisé avec des dés à faces modulables.

Vraiment, j’étais un peu dég’. Après, je pense que c’est un concept encore très exploitable.

Ses projets perso

— Laurent : Tu as déjà sorti des jeux grand public ?

Ou c’est uniquement pour des professionnels et/ou pour ton plaisir ?

— Aurélien : Non, je n’ai pas sorti de jeu hors du cadre professionnel et du plaisir.

Je diffuse certaines de mes créations, via une page sur le site itch.ioo. J’y poste des jeux que je crée pour ma pomme, généralement en game jam, sur des temps limités. Ce sont souvent des jeux un peu satiriques, j’aime bien taquiner des trucs.

En 2020, j’ai sorti Gari-gate, dans lequel on joue des enseignants qui vont ramasser des fraises dans des champs.

C’était en rapport avec l’actualité du moment : pendant le confinement, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement de l’époque, avait fait une sortie là-dessus. Je trouvais le jeu de mots intéressant donc j’ai sorti ce truc-là, ça m’a fait marrer, ça a fait marrer mes potes profs. 😅

— Laurent : Ce sont de petits jeux open source ?

— Aurélien : Oui, en print and play : tu les télécharges, tu les imprimes, tu les découpes, tu y joues. Ce sont des jeux assez courts et « sans grande prétention ».

Je n’ai pas sorti de jeu édité commercialement.

— Laurent : C’est un projet ou tu n’en as pas envie ?

— Aurélien : Ce n’est pas un projet. Je suis déjà bien avec ce que je fais, ma pratique avec ma société ou mes petites expérimentations à gauche, à droite.

La démarche éditoriale qui consiste à aller voir des éditeurs, coller au marché, etc., ça ne m’intéresse pas plus que ça.

J’ai plein d’occasions de créer des jeux, c’est cool, autant laisser la place à des auteurs et des autrices dont c’est vraiment le kiff d’aller faire quelque chose qui soit édité. Il y a déjà beaucoup de concurrence, donc j’ai un peu un peu la flemme 🙂 Et comme ce n’est pas ma grosse motivation, ça ne fait rien !

Les trois questions de la fin

Ses conseils pour se lancer dans le game design

— Laurent : Quels conseils pourrais-tu donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le game design ?

— Aurélien : La meilleure manière d’apprendre à créer des jeux, c’est de créer des jeux ! 🤯

Quand on a un concept en tête, il ne faut pas hésiter à le poser sur un bout de papier.

Le jeu ne doit être parfait tout de suite. C’est impossible, personne ne fait un jeu parfait du premier coup.

Antoine Bauza nous disait :

Quand je fais mes protos, au début, je les montre à mes potes, le jeu ne marche pas du tout.

Antoine Bauza, créateur de jeux à succès comme 7 Wonders ou Hanabi…

Alors qu’il a fait des jeux qui ont rencontré un succès international, hyper chouettes.

Se lancer, tester, échouer, améliorer, ne pas avoir peur de l’échec, ce n’est pas super facile, tout seul, comme ça.

On peut déjà se renseigner, consulter des ressources sur le game design pour s’inspirer. Elles sont aujourd’hui assez abondantes en ligne. J’ai créé une chaîne YouTube sur le sujet, il y en a d’autres…

Il y a aussi les game jams, des événements de création, généralement en temps limité, avec une thématique. Par exemple : 2 jours pour créer un jeu sur le thème « battement de cœur ».

On se motive et on apprend grâce au collectif. Ça démystifie un peu le truc, quand on est tout seul chez soi, créer un jeu semble vraiment difficile.

À plusieurs, on galère ensemble, parce que c’est toujours galère. 😉 C’est une bonne manière de mettre le pied à l’étrier.

Pas mal de ces événements sont organisés à gauche à droite, par exemple, la Global Game Jam, fin janvier, est une game jam mondiale.

Dans un premier temps, mieux vaut se tester sur des jeux pas trop complexes, pas trop gros. Vouloir créer un gros jeu de gestion de ressources de 5 heures de jeu parce que c’est ce qu’on aime faire… OK, mais c’est difficile à tester, à créer, ce n’est peut-être pas le bon point d’entrée. Créer un jeu simple et fonctionnel, c’est une bonne première étape.

Son mot préféré de la langue française

— Laurent : Quel est ton mot préféré de la langue française ?

— Aurélien : Je vais commencer par mes trois « mentions honorables. »

J’aime beaucoup le mot « cucurbitacée » : il est rigolo à dire, il sonne bien… On ne l’utilise pas assez, et moi, j’aime bien les courges, donc c’est cool !

J’aime aussi le mot « parallélépipède » : une horreur à prononcer, mais je trouve ce mot très beau, avec une répétition. Pa-ra-llé-lé-pi-pè-de.

Il y a du P, du l, du… plein de trucs ! C’est assez marrant et il y a encore un rapport aux maths, on n’en sort pas ! 😂

Ma troisième « mention honorable », c’est le mot « eau » : c’est trois voyelles, mais en fait, c’est une voyelle. En plus, l’eau, c’est quand même pas mal, ça permet de vivre et tout ! Ce concept incroyable est résumé en un truc de trois voyelles successives qui forment ce mot improbable !

Mais mon mot préféré pour sa signification, c’est « mouvement ». Ça synthétise presque mon existence, c’est mon credo. Bouger, que ce soit mon corps, voir les choses évoluer, se mettre en branle… ça me renvoie à tout cet imaginaire. Il est formidable, ce mot, je suis littéralement à deux doigts de le faire tatouer. 😂

Quand j’ai compris à quel point il était important pour moi, ça m’a permis d’avoir une sorte de révélation, ça connecte tellement de choses dans ma vie, j’adore ce mot !

— Laurent : Est-ce que tu t’efforces de retranscrire cette notion de mouvement dans tes jeux ? Ou cela dépend-il de la demande du client ?

— Aurélien : Dans le cas de demandes clients, ça dépend vraiment.

Toutefois, quand je travaille sur des créations personnelles, on le retrouve, ça se ressent dans mes pratiques.

Je ne vais pas trop en dire, car pour l’instant, c’est mon petit secret. Mais, c’est assez rigolo, j’ai un projet perso depuis assez longtemps.

Il s’agit d’un univers dans lequel les gens sont toujours en mouvement sur des caravanes continues, parce qu’ils n’ont pas le choix… sans spoiler le roman qui sortira dans 60 ans. 😄

J’ai créé un proto de jeu de société là-dessus, dans lequel on joue une caravane qui évolue non-stop.

Même en jeu vidéo, j’aime beaucoup les rogue-like dans lesquels on évolue continuellement, on avance sur une progression, on recommence, on réévolue…

Son coup de cœur créatif

— Laurent : Pour conclure, quel·le créateur·rice, en dehors de ton domaine, souhaiterais-tu mettre en avant ?

— Aurélien : Stupeflip, un groupe de musique français, punk, rock, rap, bizarre…

— Laurent : Indéfinissable ! 😊

— Aurélien : C’est très dur de définir Stupeflip. Au-delà de la musique, la démarche artistique entière propose un univers complet, unique, qui tient sa ligne depuis des années tout en parvenant toujours à me surprendre.

C’est bizarre de parler de Stupeflip comme d’un groupe. C’est à 90 % porté par King Ju, le lead, le chanteur…

Après leur avant-dernier album, Stup Virus, je me suis dit que Stupeflip était peut-être mort, qu’il n’y en aurait peut-être plus. Et bam ! Ils sortent un nouvel album comme ça sans aucune promotion, rien.

Deux mois avant, ils annoncent : « On fait un nouvel album ! » What !? C’est incroyable ! En plus, King Ju ne fait pas de concert parce que ça le saoule, il le dit : « Je ne m’y retrouve pas, ça ne me plaît pas. »

Je trouve ce groupe incroyable : dans ses rares interviews, King Ju dégage quelque chose de puissant, très entier. J’adore !

— Laurent : C’est une bonne référence ! Ça serait intéressant de les avoir dans le podcast, ça peut être un défi !

— Aurélien : Si tu y arrives ! 😍 C’est un sacré défi ! Ça serait incroyable, ça serait top !

— Laurent : Peut-être pour 2023, 2024, qui sait ? Ils ont un univers vraiment spécial, qui leur appartient…

Conclusion

— Laurent : Merci beaucoup pour ces échanges, Aurélien, c’était assez riche !

— Aurélien : Merci à toi.

— Laurent : Où peut-on te retrouver ?

— Aurélien : Il y a ma chaîne YouTube GD questions.

Je suis assez actif sur LinkedIn, pas juste pour vendre des trucs. Je poste aussi du contenu autour de la création de jeux, du game design, je mets en avant d’autres concepteur·rices de jeux, des jeux autour de l’environnement, un autre sujet qui me tient à cœur…

J’anime aussi des formations et des webinaires autour de la création de jeu, même si je n’en ai pas trop parlé, c’est très stimulant pour moi. À la base, j’ai fait des maths parce que je voulais être prof de maths, j’ai un peu bifurqué 🙂

Vous pouvez m’ajouter sur LinkedIn ou me suivre, c’est mon Instagram, en quelque sorte, vu que je n’ai pas Instagram. Je n’ai plus Twitter. Je ne suis globalement plus que sur LinkedIn ou sur Mastodon !

Cet article peut contenir des liens affiliés.

Ces derniers n’influent pas sur la qualité du contenu ni sur la ligne éditoriale de ce site. Ils m’aident simplement à le faire vivre et à le développer. Ils sont identifiés par un astérisque ou par un traitement visuel spécifique. En savoir plus.