19. L’absence de créativité des sites web, avec Stéphanie Walter

Ceci est la transcription textuelle de l’épisode n° 19 du podcast « Réserve Créative » disponible sur votre plateforme d’écoute préférée.

Épisode enregistré le 13/10/2023 et diffusé le 21/12/2023.

Introduction

— Laurent : Parce qu’on est toutes et tous créatifs à notre façon, Réserve créative questionne la notion de créativité et explore la diversité créative. Hello, je suis Laurent et ce podcast est ma quête pour comprendre ce qu’est la créativité.

Aujourd’hui, j’accueille Stéphanie Walter. Lorsque je l’ai contactée, sa première réaction fut de me dire qu’elle ne saurait quoi me raconter au sujet de la créativité, car elle-même ne se sent pas créative. Pourtant, comme tu pourras le découvrir, elle l’est bien plus qu’elle ne le pense, et ne veut se l’avouer.

Dans cet épisode, on discute de sa vision de la créativité, fondée sur l’envie et l’expérimentation plutôt que sur le résultat et l’aspect artistique. On aborde aussi son métier d’UX designer pour une grande institution européenne, sa pratique d’une créativité pragmatique, par opposition à la créativité artistique.

On se demande pourquoi il est utile que tous les sites se ressemblent, et pourquoi il est compliqué d’être créatif sur une interface web. On s’interroge aussi sur le fait que la créativité, comme compétence professionnelle, constitue juste une invention capitaliste pour faire semblant de donner du sens à des jobs ennuyeux.

Enfin, elle te partagera trois raisons de venir visiter le Luxembourg, et non, je te le dis tout de suite, l’évasion fiscale n’en est pas une 🙂

L’épisode que tu vas découvrir est donc très riche, et on y parle de beaucoup de choses très intéressantes !

Sur ce, je te souhaite une excellente écoute.

Les partenaires

Présentation de Stéphanie

— Laurent : Salut Stéphanie ! Comment se porte ta créativité en ce moment ?

— Stéphanie : Ça va, je reviens de conférence, donc j’ai beaucoup d’idées cool, de trucs à faire, de stickers à dessiner…

— Laurent : Effectivement, tu participes à de nombreuses conférences, comme participante ou qu’oratrice. C’est un moyen de pousser ta créativité ?

— Stéphanie : Clairement !

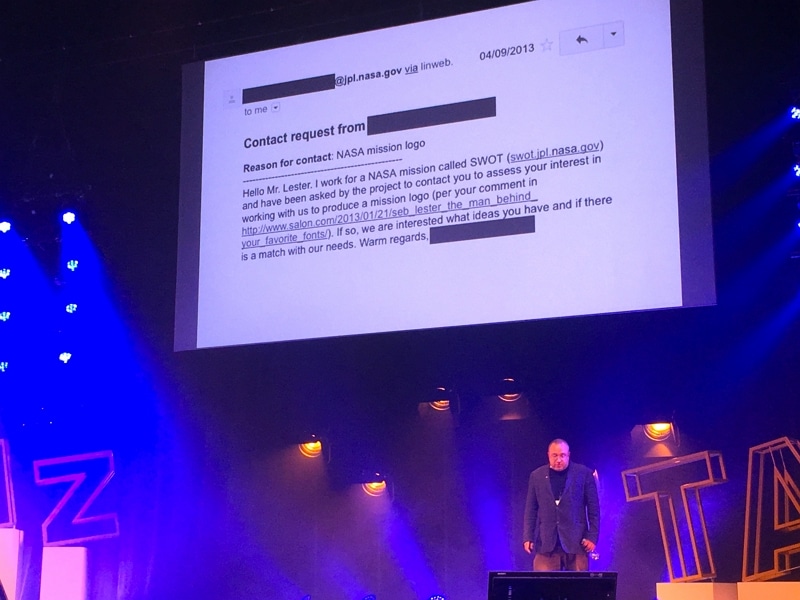

Là, par exemple, j’ai vu Seb Lester, un typographe qui a commencé en designant des polices d’écriture entières qu’il vendait. Il a doucement évolué vers la calligraphie, et nous a montré ce qu’il faisait avec différents pinceaux, différentes techniques, c’était vraiment cool, super inspirant. Il a fait des trucs magnifiques, et son logo a fini sur une navette spatiale, c’est quand même vachement classe !

— Laurent : J’avais vu passer ce truc : comment budgéter un logo qui va sur une navette spatiale ?

— Stéphanie : C’est ça : la NASA l’a contacté pour faire un logo, mais comment calculer les droits d’auteur pour un truc qui va circuler autour de la Terre ?

— Laurent : Alors, il a trouvé la réponse ?

— Stéphanie : Il ne l’a pas dit pendant la conférence, mais on a discuté après. La NASA étant une agence gouvernementale, ils ont des niveaux de prix qu’ils peuvent payer ou pas. En plus, même si techniquement, ça circule autour de la Terre, le logo n’est pas vu par les gens depuis la Terre. Il est vu pendant le lancement.

— Laurent : Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu’est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie ?

— Stéphanie : Je suis UX designer : j’essaie de faire en sorte que les interfaces avec lesquelles mes collègues à la banque travaillent soient plus simples d’utilisation, et un peu moins pénibles.

Qu’est-ce que l’UX design ?

— Laurent : Peux-tu nous expliquer ce qu’est l’UX design ?

— Stéphanie : Ça signifie « user experience », donc du design d’expérience utilisateur.

Tu ne peux pas designer une expérience, mais tu peux essayer de comprendre les besoins des gens, dans ce qu’ils vont faire au quotidien. Ensuite, tu peux tenter de designer quelque chose, un produit, des services, et faire en sorte que cela corresponde à leurs besoins, que ce soit simple d’utilisation.

Je travaille en entreprise, donc il n’y a pas réellement ce côté « delightful », sympa et agréable à utiliser. Depuis quelques années, je travaille pour Maltem, une boîte de consulting. Mon client, c’est la Banque européenne d’investissement. Ce n’est pas Instagram ou Spotify, mais des interfaces métiers de suivi de projet, avec des tableaux de données, des recherches avancées… ce genre de choses.

Son parcours

— Laurent : Tu as toujours fait ce métier, ou tu as fait d’autres choses avant ?

— Stéphanie : J’ai toujours été designer, et j’ai toujours voulu faire de la recherche utilisateur. Je suis contente d’en faire de plus en plus.

Quand j’ai commencé, je travaillais plutôt au design produit et interface. J’ai travaillé en Allemagne avec de l’enterprise UX, du design de produits et services utilisés au quotidien par des employés. La boîte pour laquelle je travaillais avait une solution de digitalisation de formulaires. Ça signifie que tu imprimes ton formulaire papier avec une imprimante spéciale, qui s’appelait PostScript. Tu as donc une trame de petits points à l’encre spéciale et un stylo à 300 €, dont le capteur reproduit ce que tu dessines. Ce procédé crée, en temps réel, une copie conforme de ce que la personne écrivait sur le formulaire, évitant de le scanner.

— Laurent : Qu’est-ce que cela apportait par rapport à un scan ?

— Stéphanie : Le cas d’usage, c’est la personne qui fait le tour pour vérifier les niveaux d’huile dans une usine, l’agent d’entretien qui doit souvent écrire des minis rapports. Plutôt que de devoir en produire 72 dans la journée pour ensuite tous les scanner et les envoyer, l’agent coche une case, et ça synchronise en Bluetooth avec ton BlackBerry.

On proposait également une solution d’OCR (reconnaissance d’écriture) qui reconnaissait le formulaire papier avec l’encre digitale.

Effectivement, j’ai commencé dans des trucs un peu complexes, à destination des employés.

Ensuite, je suis allée en France pour travailler en agence, puis je suis repartie au Luxembourg où je continue de travailler sur des interfaces.

— Laurent : Tu es née au Luxembourg ?

— Stéphanie : Non, je suis née en Alsace, juste à côté.

Ce qui l’a incitée à choisir ce métier

— Laurent : Qu’est-ce qui t’a incitée à faire ce métier d’UX designer, ou de designer de manière générale ?

— Stéphanie : J’ai suivi un Master de création de sites web multilingues, au cours duquel j’ai eu des cours d’ergonomie. Durant ces cours, on nous a parlé des tests utilisateurs, des interviews utilisateurs. Ce sont des entretiens pour tenter de comprendre, en amont, ce dont les gens ont besoin.

J’ai effectué un stage en Allemagne, dans cette boîte qui m’a gardée ensuite. J’avais six mois pour faire un site web. Au bout de trois mois, j’avais fini. Ils m’ont proposé de faire des applications Apple iOS. Je n’y connaissais rien, mais ça m’intéressait.

Apple dispose d’une documentation sympa, les Human interface guidelines, qui présente le système, les composants, et comment on est censé designer. La notion d’expérience utilisateur était déjà présente. Au-delà de ce que j’avais commencé à apprendre en ergonomie, j’ai découvert une discipline entière consacrée à essayer de comprendre les besoins des utilisatrices et des utilisateurs, l’UX design. Par extension, il existe aussi l’UX research, la partie recherche utilisateur, beaucoup plus en amont.

Par la suite, je me suis spécialisée là-dessus avec des bouquins, des conférences…

La dimension psychologie du design

— Laurent : On réduit souvent le design à son aspect technique, alors que c’est aussi beaucoup de psychologie pour comprendre ce qui se joue chez l’internaute quand il arrive sur un site.

Il ne s’agit pas seulement de décider de ce qu’il se passe quand on clique sur un bouton. Le design comporte tout un travail, un peu méconnu, qui semble t’intéresser davantage que l’aspect purement technique.

— Stéphanie : Je prends en charge les deux, car je suis la seule designer dans mon équipe.

Dans la partie création d’interface, il existe des règles d’ergonomie de base et un aspect psychologique important. Cela dépend de la direction que tu souhaites emprunter.

Ces dernières années, on a assisté à l’émergence de « deceptive patterns ». C’est ainsi qu’on appelle des motifs de conception dont l’objectif est de manipuler la personne. L’exemple typique, c’est certains journaux en ligne auxquels tu t’abonnes via un formulaire. Mais si tu veux te désabonner et arrêter ton paiement mensuel, tu dois le faire par téléphone.

En mettant des barrières entre l’internaute et ce qu’il souhaite faire, on tente de le faire abandonner et continuer de payer. Le bouton pour clôturer ton compte est très bien caché, ou bien, tu dois franchir douze étapes dont la moitié, c’est « Es-tu vraiment sûr de vouloir clôturer ton compte ? » Le design permet ça aussi.

Cette dimension psychologique est très importante dans la démarche de recherche pour comprendre tes utilisateurs. Mais, elle peut être utilisée à bon ou mauvais escient.

— Laurent : On t’a déjà demandé ce type de design ?

— Stéphanie : Par chance, je n’ai jamais vraiment travaillé pour ce genre d’entreprises, comme l’e-commerce, où la pratique est présente. Par exemple, un compteur t’indique qu’il te reste 20 heures avant la fin de la promo. Si tu reviens trois jours plus tard, il est toujours là !

Les e-commerçants pour lesquels j’ai travaillé ne recouraient pas à ce genre de pratique. Je n’ai jamais eu de clients me poussant à implémenter ce genre de motif. Je pense que je me serais énervée.

— Laurent : Comment réagirais-tu, si on te le demandait ?

— Stéphanie : Je leur expliquerai qu’ils pourront obtenir un gain sur le court terme, mais qu’à long terme, cela finir par ne plus fonctionner. Aujourd’hui, les gens s’en aperçoivent, et sont de plus en plus conscients de l’existence de ces pratiques. Soit, ils sont saoulés, soit ils passent à travers.

Ça ne peut plus tellement durer. On commence à légiférer sur ces sujets, par exemple, aux États-Unis, où il est envisagé de protéger les consommateurs de ces manipulations. Cela finira par arriver en Europe, comme la GDPR est née en réaction aux abus : on a beaucoup trop traqué les gens !

Quand tu fais des trucs pas propres, ça ne peut apporter qu’un gain à court terme.

Sa définition de la créativité

— Laurent : Quelle est ta définition de la créativité ?

— Stéphanie : Je n’en ai pas réellement.

J’ai l’impression que c’est lié à la perception des autres. Quand tu m’as invitée dans le podcast, je t’ai répondu que je ne pensais pas être très créative. C’est toi qui m’as dit : « Mais si, regarde : tu fais tes stickers… ».

Moi, je fais des trucs parce qu’à un moment donné, j’en ai envie, je trouve ça fun. Ensuite, les gens peuvent trouver ça créatif. OK, peut-être, moi, je m’amusais ! Je dirais que la notion de plaisir est présente.

J’avais vu passer un article sur l’origine de notre obsession pour la créativité, (en anglais) qui n’existait pas réellement avant la Première, voire la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, les white collar jobs (les cols blancs) ont émergé, des employés de bureau, qui faisaient un travail un peu chiant et répétitif, surtout à cette époque. La notion de créativité a été poussée pour essayer d’y amener un peu de passion, avec ce discours : dans ces organisations, on veut des gens créatifs pour résoudre des problèmes de manière créative… C’était juste pour booster la productivité.

— Laurent : C’est un angle intéressant !

— Stéphanie : Déprimant, aussi 🙂

— Laurent : Je ne l’avais pas forcément vu de cette façon. La créativité existe depuis que l’humain existe. Pourtant, les recherches sur le sujet sont assez récentes, comme ce besoin de développer sa créativité, de la ressentir…

— Stéphanie : Sur le marché du travail, on met la créativité en avant comme compétence recherchée : on veut des gens créatifs parce qu’on veut des solutions innovantes. À la fin de la journée, tu fais la même chose que ton concurrent 🙂 Pourquoi vouloir des personnes créatives, si c’est pour leur couper les ailes ?

— Laurent : Oui, c’est bien beau d’embaucher des profils créatifs, mais si c’est pour freiner leur créativité, ça ne sert à rien ! Il faut aussi un cadre favorable, dans lequel la créativité puisse s’exprimer.

(Ne pas) se sentir créatif

— Laurent : Saurais-tu identifier pourquoi tu ne te sens pas créative ?

— Stéphanie : Je pense que c’est parce que je ne cherche pas à l’être. Je ne me définis pas comme illustratrice, comme artiste, ou même comme designer graphique. Je fais des illustrations quand j’en ai envie parce que je trouve ça fun.

Je cherche simplement à m’amuser, à jouer avec des techniques. Si le résultat est cool, tant mieux, sinon, ce n’est pas grave, tant que je n’ai pas gâché trop de matériel 🙂

La semaine dernière, j’ai acheté de la mousse pour faire des tampons parce que j’avais envie de tester. Ça donnait des trucs bizarres, c’était marrant !

— Laurent : Et dans ton métier, te poses-tu la question de la créativité ?

— Stéphanie : En bossant dans une banque, la créativité se résume à : comment parvenir à faire tenir un tableau de 27 colonnes sur un écran 🙂

— Laurent : Justement !

— Stéphanie : C’est une autre forme de créativité. Il se passe beaucoup de choses dans ce genre d’environnement. Parfois, des personnes te bloquent, car elles ne comprennent pas ton boulot. Alors, la créativité s’exprime plutôt dans la recherche de moyens détournés pour accomplir ce que tu veux faire.

— Laurent : Il y a différents types de créativité. La créativité « artistique » produit un résultat concret, elle comporte la notion très subjective de beauté, du moins sa recherche, même si c’est juste pour s’amuser.

Si je comprends bien, dans ton travail, la créativité s’exprime dans la recherche de solutions, par exemple, quand tu dois faire figurer de nombreuses données dans une interface utilisable, qui n’a pas besoin d’être belle.

— Stéphanie : Oui, et je dois tenir compte des données dont les utilisateurs ont besoin.

— Laurent : J’imagine qu’ils n’ont pas tous besoin des mêmes données au même moment…

— Stéphanie : C’est ça. Les systèmes de customisations des écrans sont de plus en plus courants. L’utilisateur choisit les colonnes dont il a besoin, et cette préférence est gardée en mémoire dans son profil. Il retrouvera donc sa page dans l’état dans lequel il l’a quittée.

C’est néanmoins un peu compliqué à gérer. En effet, souvent, en design, on cherche à simplifier. On dit souvent que « designer, c’est faire des choix ». Mais, si je ne peux pas simplifier, et qu’en plus, je laisse les utilisateurs choisir, ça signifie que j’ai loupé mon job de designer ?

— Laurent : Tu fais le choix de laisser le choix 🙂

— Stéphanie : Oui. Alors que dans les écoles de design, il y a une obsession du « white space », des fonts plus grandes… Rien de tout ça ne s’applique dans mon domaine ! Si les utilisateurs pouvaient créer leur propre page avec une multitude de blocs partout, affichant exactement ce qu’ils veulent, ils le feraient 🙂

Enfance et créativité

— Laurent : Enfant, quel était ton rapport à la créativité ?

— Stéphanie : Je dessinais énormément, et c’est toujours le cas aujourd’hui. J’ai remplacé les cahiers par l’iPad. J’étais aussi une gamine un peu dans son monde, je passais mon temps dans les bouquins. J’ai sûrement rentabilisé mon abonnement à la médiathèque en empruntant énormément de livres.

J’aimais aussi beaucoup les univers des jeux vidéo, de la fantasy… Mes MJ (maîtres du jeu, animant les parties de jeu de rôle) pourraient en témoigner : on a fait des choses très créatives, des combinaisons bizarres, parfois n’importe quoi…

— Laurent : Tu étais plutôt « consommatrice », ou tu créais tes propres univers ?

— Stéphanie : J’ai toujours dessiné mes persos, c’était fun, mais j’étais côté personnage, pas maître du jeu.

— Laurent : En dessin, tu reproduisais des choses que tu voyais, ou tu inventais ?

— Stéphanie : J’ai fait les deux.

J’ai adoré une pub Schweppes, quand j’étais gamine : on voyait une panthère avec des citrons sur la tête. Je voulais récupérer l’affiche à mon arrêt de bus, mais je n’ai pas pu.

J’ai donc écrit une lettre à Schweppes France pour leur demander s’ils pouvaient me l’envoyer. Je l’ai reçue en petit format, et je me suis amusée à la reproduire au crayon, en noir et blanc.

— Laurent : Aujourd’hui, dessines-tu encore un peu tout et n’importe quoi, ou as-tu recentré ta pratique autour de tes illustrations, tes stickers ?

— Stéphanie : Pour mon blog ou mon portfolio, je fais des illustrations « techniques », par exemple, pour expliquer ce qu’est l’UX, je présente du product design, des process… Mes stickers et mes illustrations, je les dessine pour le fun ou pour les offrir.

En ce moment, j’ai envie de créer un gros motif réfléchissant pour mon sac à dos, pour être bien visible des voitures, quand je fais du vélo en hiver. Il faut juste que je trouve quel motif !

— Laurent : Ça, c’est de la créativité. 🙂 Tu le fais pour répondre à un besoin, mais également à une envie !

Des interfaces web plus créatives ?

— Laurent : Comment décrirais-tu l’expérience globale des sites web, en ce moment ? On entend souvent que tous les sites se ressemblent, on retrouve des bandeaux cookies partout, avec la RGPD…

— Stéphanie : Tu parles de sites publics ou de sites d’entreprises ?

— Laurent : Bien sûr, ça dépend du type de site : entre le blog personnel, le site e-commerce… Au-delà des cas particuliers, quelles tendances observes-tu, en tant qu’experte ? L’expérience est-elle plutôt positive ou négative ?

— Stéphanie : Vu comme je me prends la tête pour faire des trucs aussi simples que changer mon numéro de téléphone sur certains sites, on n’est pas sortis de l’auberge 🙂

D’abord, il y a les sites « utilitaires », comme le site des impôts ou les sites e-commerce, par exemple. C’est mieux si l’expérience est similaire.

Prenons le cas des sites e-commerce : de l’un à l’autre, en tant qu’utilisateur ou utilisatrice, nous avons l’habitude de trouver une liste de produits, de cliquer sur le produit, de l’ajouter au panier, puis de donner notre adresse, nos coordonnées bancaires, puis on nous l’envoie. Tu peux être créatif sur l’identité graphique, mais il vaut mieux ne pas toucher au parcours : c’est important qu’ils se ressemblent.

Si le site des impôts pouvait s’en inspirer, ça serait bien, vu comme c’est compliqué !

J’ai vu trop de sites où les gens essaient de faire des trucs méga compliqués, juste pour dire : « Regardez, on a fait un truc créatif », et c’est finalement super pénible. Sur les sites d’agence, il y a eu une tendance des textes géants, du curseur remplacé par une espèce de bouboule, et du parralax. J’ai des troubles vestibulaires : ce genre de site, je ne peux pas les visiter, ça me donne la nausée !

Récemment, j’ai voulu m’acheter des gants à la Spock, en Gore-Tex, pour faire du vélo et avoir bien chaud en hiver. On m’a envoyé le lien vers un site. J’ai rentré ma taille dans la recherche, le site me dit que le produit est disponible. Une fois sur la fiche produit, je vérifie toutes les tailles : finalement, la mienne ne l’est pas. Ça m’a saoulée. J’ai passé littéralement une demi-heure à essayer d’acheter des gants sur ce site : je savais ce que je voulais, le modèle, la taille. Bye, au revoir ! Je ne devrais pas y passer un temps pareil !

Si les gens sont sur un site pour effectuer une tâche précise, ils s’en fichent, de ton site 🙂 Laisse-les faire leur truc le plus rapidement possible, et peut-être qu’ils reviendront plus tard acheter autre chose !

En revanche, sur les sites « inspirationnels », comme les sites de musées, ou ceux qui font la promotion d’un film, par exemple, tu peux vraiment te montrer créatif, proposer une expérience, quelque chose d’immersif. Les gens te pardonneront si c’est un peu compliqué, s’ils mettent un peu du temps à comprendre comment naviguer. Ils ne sont pas là pour accomplir une tâche le plus vite possible, mais parce qu’on leur a dit que le musée était cool.

Pour le lancement d’un single, Deezer (le groupe, pas la plateforem) a sorti un concept sur mobile, qui utilisait l’accéléromètre du téléphone. Tu devais être un tourne-disque. Une fois sur la page d’accueil, il fallait tourner sur toi-même dans le sens des aiguilles d’une montre pour écouter le titre !

Je suis incapable de faire ça : j’ai écouté trois secondes, j’ai fait deux tours 🙂 Mais l’expérience était cool, même si elle n’était pas très accessible, l’idée était fun !

— Laurent : On peut vraiment être créatif sur le web.

Lors d’un précédent épisode, Étienne Mineur, qui est designer d’interaction, m’a raconté avoir travaillé pour le créateur de mode japonais Issey Miyake. Il a créé un site que tu ne pouvais voir qu’une seule fois. Tu regardais le défilé, puis le site « disparaissait » grâce à un système de cookies. En effet, on s’attend à davantage de créativité sur ce type de sites.

L’uniformisation au service d’un besoin

— Laurent : Tu défends l’uniformisation des sites, dans la mesure où ça sert l’utilisateur, où ça lui permet d’effectuer une tâche plus rapidement, si je comprends bien ?

— Stéphanie : Oui, si c’est un site orienté tâche.

Avec les dernières mises à jour de Google et leurs IA, le but n’est pas que les gens visitent le site, mais qu’ils discutent avec le moteur de recherche qui récupère les données du site.

Par exemple, si tu cherches les horaires d’un musée, tu peux passer trois heures, car certains sites d’offices de tourisme sont pourris, les informations sont sur un PDF… C’est l’horreur ! Pour réserver dans un restaurant, les gens n’ont pas toujours envie d’appeler : on peut leur simplifier la vie avec un formulaire qui leur permet de le faire rapidement.

Il y a plusieurs types d’expériences. Pour un défilé de mode, un musée, les utilisateurs sont là car ils ont envie d’être transportés. Alors, c’est possible de proposer des trucs créatifs vraiment cool.

En e-commerce, il reste possible d’imaginer des interactions sympas. Le site français L’Archiduchesse, qui vend des chaussettes, fait apparaître une petite étoile comme dans Super Mario lorsque tu ajoutes un produit au panier. C’est le delight dont je parlais tout à l’heure, c’est rigolo ! Mais, concernant le parcours en tant que tel, il ne faut pas réinventer la roue 🙂

— Laurent : En effet, tout en conservant des standards, sans révolutionner le parcours, tu peux faire preuve de créativité dans ce genre de petites interactions.

Sur Mailchimp, le logiciel d’envoi de mails, le parcours répond à des codes, à des standards. C’est très bien, car c’est ce qu’on attend. La créativité réside dans le petit singe, mascotte de la marque, qui te fait un high five quand tu envoies ta campagne 🙂

C’est ce côté ludique qui manque sur beaucoup de sites, dont les parcours se sont uniformisés.

Repenser le parcours au-delà de l’interface digitale

— Stéphanie : On parle de plus en plus d’expériences intégrées et de « phygital ». Dans ce cadre, par exemple, pour du e-commerce, on peut imaginer des trucs cool.

J’ai voulu acheter une veste dans une boutique physique : je l’ai essayée, la taille était la bonne, mais la couleur n’était pas celle que je voulais. La vendeuse m’a indiqué une borne : c’était leur site web, lié à un TPE. Alors j’ai finalement commandé sur leur site, mais sans devoir rentrer mon numéro de carte, simplement en la scannant, en mode sans contact. Puis c’était livré en magasin, c’est une expérience intéressante, au-delà du site.

De plus en plus de boutiques en ligne prolongent l’expérience jusqu’à la livraison, en ajoutant une petite surprise, un paquet de bonbons, un truc marrant dans la commande. Tu vas t’en souvenir, c’est une bonne expérience.

La créativité intervient dans une vision globale, sur le parcours entier et pas uniquement sur l’interface digitale.

— Laurent : On a tendance à voir le site web exclusivement entre le moment où l’internaute arrive sur le site et le moment où il le quitte. Pourtant, le parcours comporte de nombreuses étapes, y compris avant et après, sur lesquelles on peut amener la créativité.

C’est aussi quelque chose auquel tu réfléchis, dans ton approche métier et dans tes expériences ?

— Stéphanie : Je l’observe. Par exemple, quand j’ai acheté mon vélo en ligne, j’ai reçu plusieurs e-mails durant les jours qui précédaient sa livraison pour « faire monter la pression ». Il y avait notamment un tutoriel pour l’assembler, et d’autres informations. Ils n’ont pas tout balancé d’un coup, mais les ont distillées pendant que j’attendais ma commande. J’ai trouvé l’idée vraiment cool.

Il est important de garder à l’esprit tout ce qu’il y a autour du site.

Par exemple, en entreprise, des produits et des services sont utilisés par de nombreuses personnes. À un moment donné, elles vont avoir besoin de parler à un support. Comment le rendre efficace ? Un chat bot n’est pas une bonne solution 🙂

C’est l’expérience globale qu’on doit chercher à améliorer en faisant appel à sa créativité. Si les interfaces tendent à s’améliorer, les expériences globales peuvent s’avérer catastrophiques.

Des utilisateurs aux besoins spécifiques

— Laurent : Dans le cadre de tes recherches utilisateurs, tu es souvent en contact avec eux. Sens-tu une demande de leur part d’interfaces plus créatives ? Ou bien souhaitent-ils seulement que l’interface accomplisse une tâche ?

— Stéphanie : En entreprise, les gens comptent le nombre de clics ! C’est un peu bizarre, parce que parfois, il y a un clic de plus, mais l’info est mieux structurée, c’est moins compliqué. Mais ça ne passe pas.

Certaines choses m’ont surprise, pas tant sur le plan créatif, plutôt des standards du web. L’interface sur laquelle je travaille a été créée il y a 18 ans, et nous venons de tout migrer vers une nouvelle technologie, en améliorant le produit au passage.

Sur l’ancienne interface, il était par exemple, impossible de partager une URL, parce que tout se rafraîchissait en frame à l’intérieur. Pour partager le contenu d’une page, il fallait l’exporter en PDF ou faire une capture d’écran, et l’envoyer à tes collègues par e-mail. Ce que les gens ont adoré dans la nouvelle interface, c’est d’avoir des URL vers chaque élément, qu’ils pouvaient directement partager. Ça paraît tout simple, ça n’a rien de révolutionnaire, mais dans ce contexte, cela leur facilite vraiment les choses.

Nous avons aussi mis en place une autre fonctionnalité toute bête. Lorsque tu es dans un projet, en face des noms de chacun de tes collègues, nous avons mis une petite enveloppe. Quand tu cliques dessus, ça te prépare un mail dans Outlook, avec comme objet du message le sujet et le lien de ton projet. Il y a aussi un bouton « e-mail all team » pour envoyer un mail à toute l’équipe.

Ce n’est pas de la créativité comme l’étoile de Mario qui saute dans le panier. Mais, les gens sont super contents, ils trouvent ça très chouette. La créativité est au service du gain de temps, en somme 🙂

— Laurent : Ce sont des fonctionnalités qu’ils avaient demandées ?

— Stéphanie : Même pas. Nous l’avons proposé en pensant à leur besoin de collaborer facilement avec leurs collègues, qui se traduit notamment par la possibilité de pouvoir discuter entre eux, s’envoyer des choses.

Nous sommes partis de ce besoin très vaste pour trouver des idées, des solutions techniques ou d’interfaces pour proposer quelque chose qui y réponde.

Budget, contraintes techniques, enjeux politiques

— Laurent : Quelle place occupe le budget dans ton travail ?

— Stéphanie : Même en entreprise, nous n’avons pas un budget illimité, puisque nous avons un nombre de développeurs, travaillant un nombre de jours donné dans l’année.

— Laurent : Ces contraintes peuvent-elles freiner ta créativité ? Le fait qu’une idée implique un développement par x développeurs pendant x heures, tu y penses ?

— Stéphanie : C’est plutôtle contraire : j’essaie souvent de faire au plus simple pour mon équipe de développement.

Par exemple, j’avais l’idée d’un drag and drop (glisser/déposer). Je pensais que c’était vraiment compliqué à développer tout en restant accessible. Alors, j’ai imaginé une solution pour ne pas déplacer les boîtes manuellement, mais en leur attribuant des numéros pour les réordonner. Les développeurs m’ont demandé : « Mais pourquoi tu ne fais pas du drag and drop ? On peut le faire ! » 🙂

C’est une discussion au quotidien : j’arrive avec mon idée, eux me confirment comment elle est réalisable techniquement. Et, amènent d’autres idées pour améliorer les systèmes.

— Laurent : J’imagine que la Banque européenne d’investissement, pour laquelle tu travailles, est un organisme énorme avec de nombreux services, de nombreux décideurs, énormément de contraintes de toutes sortes, dont certaines se contredisent peut-être… Comment jongles-tu avec tout ça pour faire en sorte que l’interface reste utilisable ? L’hyper personnalisation est une réponse, tu en parlais tout à l’heure. Mais, à titre personnel, comment t’en sors-tu ?

— Stéphanie : On fait de la recherche d’utilisateur, nous avons donc des données pour indiquer les directions à prendre. Parfois, ça clashe, et malgré les données, une personne veut absolument quelque chose. Nous cherchons alors des compromis.

Récemment, on a fait quelque chose auquel j’étais opposée. Mon collègue pensait comme moi, mais m’a rappelé que, d’un point de vue politique, nous devions le faire. En anglais, une expression dit « Je ne suis pas prêt à mourir sur cette colline », ça signifie : choisis tes batailles.

Même si ce qu’on nous demandait était naze, très peu de gens allaient s’en apercevoir, et ceux qui le voulaient le verraient. Un lien était visible à un endroit, et la personne voulait le dupliquer à un autre endroit. Si tout le monde nous demande la même chose, on revient à l’ancienne interface, sur laquelle le même lien était présent sur 12 pages différentes.

Dans des cas comme celui-là, je documente les risques : comme on a fait ça, on risque d’avoir des demandes pas top de la part d’autres services. On doit faire preuve de vigilance face à ce risque. Je dis donc que je pense que c’est une mauvaise idée, qu’on le fait uniquement pour telle raison. Si on se fait taper sur les doigts derrière, au moins, c’est documenté.

— Laurent : Tant que ce n’est pas pénalisant pour les internautes.

— Stéphanie : Cela ne va pas détruire notre expérience utilisateur, même si ça va à l’encontre de nos principes de design. Mais, les compromis sont indispensables, c’est aussi le cas en agence ou dans n’importe quel environnement.

L’accessibilité numérique et les biais psychologiques

— Laurent : Peux-tu expliquer ce que sont l’accessibilité et les biais psychologiques, et pourquoi ces sujets t’intéressent particulièrement ?

— Stéphanie : Pour faire simple, l’accessibilité, c’est faire en sorte que n’importe qui, quel que soit son ou ses handicaps, puisse utiliser et participer au web. C’est un sujet qui relève de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises.

J’insiste sur « utiliser et participer » : les personnes doivent être en mesure de consommer le contenu, qu’il s’agisse d’articles de blog, de vidéos. Une personne aveugle y aura accès grâce à l’audiodescription, par exemple.

Ça paraît compliqué pour certaines personnes. En accessibilité, on répond aux besoins des personnes handicapées, ça ne veut pourtant pas dire qu’on s’en fout des autres, simplement que les critères sont spécifiques selon différents handicaps.

Les personnes handicapées ont des besoins et des freins, parfois à cause de la nature du web. On doit donc s’assurer de mettre en place ce qu’il faut, techniquement, pour qu’elles puissent accéder et participer au web.

Quant aux biais psychologiques, ce sont des mécanismes de pensée nous faisant prendre des raccourcis. Nous prenons une écrasante majorité de nos décisions de manière inconsciente. Sans cela, si nous devions prendre toutes les décisions de notre vie, tout le temps, consciemment, nous ne pourrions tout simplement pas fonctionner 😉

Les biais sont comme des raccourcis que prend le cerveau. Ils sont nombreux et bien documentés. Être conscient de leur existence, c’est mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, et comment, parfois, ils nous entraînent à prendre de mauvaises décisions.

Je te propose un exemple concret : le biais d’autorité. Lors d’une réunion, si des personnes occupent des postes hiérarchiques plus élevés, le reste de la salle risque de suivre leur avis. Même s’ils ne connaissent rien au sujet, on va les suivre. C’est aussi le « Vu à la télé » ou George Clooney qui fait des pubs pour Nespresso 🙂

Il est important d’essayer de comprendre ce genre de choses et d’y prêter attention. Parce que lorsque tu conçois quelque chose, tu peux induire des biais.

Il existe aussi le biais d’ancrage : la première information que tu vas recevoir sur un sujet va plus ou moins encadrer le reste de ta perception de ce sujet. Par exemple, sur la plateforme de cours en ligne Udemy, le prix des formations, 90 €, est barré, et s’affiche à 19 €. Elles sont toujours à ce prix-là !

Dans les restaurants, il y a systématiquement un item sur le menu qui semble vachement cher pour ce que c’est. En réalité, c’est pour t’ancrer : voilà le plus cher du menu, voilà le moins cher. Souvent, les gens ont besoin de ça pour caler le milieu. Alors si tu montes légèrement ton prix le plus élevé, tu peux augmenter tous tes prix.

— Laurent : C’est pour cette raison également que la plupart des logiciels sur Internet affichent trois prix : le premier est gratuit ou très peu cher, celui du milieu, généralement celui qui est recommandé, et le dernier est le plus cher, voire sur demande. L’idée, c’est que l’entreprise cherche à pousser son offre du milieu.

Sensibiliser aux biais cognitifs dans le design

— Laurent : Qu’est-ce qui t’a amenée à t’intéresser à ces sujets ?

— Stéphanie : Dès que tu commences à t’intéresser au design d’expérience utilisateur, tu abordes très vite la psychologie cognitive et la science comportementale.

Avec Laurence, une amie avec qui je collabore fréquemment, nous avons organisé des ateliers à Luxembourg, notamment chez Amazon, où nous avons parlé de manipulation et de persuasion. Nous sommes parties de la roue des biais cognitifs, qui en comprend environ 150. Nous avons sélectionné ceux qui nous semblaient pertinents dans le domaine du web et des interfaces.

Nous avons identifié :

- les biais appliqués à la recherche utilisateur : on doit y être attentif, car ils peuvent influencer les réponses des utilisateurs pendant les interviews ;

- les biais de prise de décision, ces raccourcis que notre cerveau utilise pour prendre des décisions ;

- les biais de groupe, que nous renommerons peut-être biais d’équipes, concernant les dynamiques en réunion, en collaboration, comme le fait que l’opinion de la personne la mieux payée peut influencer les autres ;

- les biais liés à la mémoire, soulignant que notre mémoire n’est pas un disque dur, mais qu’elle se réécrit constamment ;

- les biais sur le fonctionnement du cerveau et de la pensée, fréquemment utilisés pour persuader les gens sur des sites web.

Avec tous ces biais, nous avons créé un jeu de cartes pour sensibiliser les équipes de conception à leur fonctionnement et les aider à éviter certains d’entre eux.

— Laurent : Ces cartes sont disponibles sur ton site !

— Stéphanie : Et la version française est en cours de traduction.

Créativité et accessibilité

— Laurent : Dans le milieu du web, on entend habituellement qu’un site web accessible est forcément moche, très basique. Peut-on quand même se montrer créatif tout en considérant l’accessibilité et les biais psychologiques ?

— Stéphanie : Cette idée est très contradictoire, et vient d’une mécompréhension de l’accessibilité. Trouves-tu mon portfolio moche ? 🙂

Les équipes de design craignent généralement de ne pas pouvoir utiliser toutes les couleurs de la palette, par exemple, comme si le résultat allait forcément être moche. Au contraire ! C’est juste une « contrainte » : tu peux utiliser toutes les couleurs, mais en effet, tu ne peux pas écrire en jaune sur du blanc. Est-ce que c’est de l’accessibilité ou est-ce que c’est seulement du bon design ? Un bon design comprend suffisamment de contraste pour être lisible.

Un site accessible n’est pas moche. Mais, le serpent se mord la queue : les obligations légales sur l’accessibilité en France ne concernent, pour l’instant, que les sites publics. Certains sites publics sont un peu moches, mais le sont-ils parce qu’ils sont accessibles, ou faute de designers dans les équipes ?

— Laurent : Ça bouge : en France, les sites sortis récemment par le Gouvernement, tendent à se moderniser, ils sont un peu moins moches. Et, quand on s’adresse à tout le monde, finalement, on ne s’adresse à personne ! Quand on fait un design pour tout le monde, certains vont le trouver beau, d’autres pas, d’autres encore y seront indifférents…

— Stéphanie : En effet, l’image des sites moches de l’administration publique persiste, alors que la plupart s’est énormément améliorée.

Au Luxembourg, sur le site pour le passeport de santé, on voyait clairement qu’ils n’avaient pas d’équipe de design ! C’était inutilisable. D’abord, c’était horrible pour se logger, et c’était franchement moche.

— Laurent : Ça avance dans le bon sens. Le gouvernement français a un programme, une sorte d’incubateur de projets numériques, Beta.gouv, au sein duquel de nombreux designers travaillent à moderniser toutes les interfaces.

Les questions de la fin

Le projet qui dort dans ses tiroirs

— Laurent : As-tu, dans tes tiroirs, un projet que tu n’arrives pas à faire avancer, et pourquoi ?

— Stéphanie : La traduction française des cartes, parce que je fais beaucoup trop de trucs en même temps, que ce n’est franchement pas ma priorité, et que ça m’ennuie de traduire des trucs.

Je me suis éclatée sur la conception du nouveau design des cartes sur Figma : décider des couleurs, des pastels… Je procrastine la traduction, même si j’essaie d’avancer progressivement.

— Laurent : C’est la raison pour laquelle je te pose cette question : j’ai l’impression que tu fais énormément de choses. Entre ton travail, qui doit te prendre beaucoup de temps, tes déplacements à l’étranger pour les conférences que tu donnes, celles auxquelles tu assistes… Tu as aussi une newsletter hebdomadaire, toute ta veille : les contenus que tu partages sont toujours très intéressants, ce qui est super pour nous 🙂

Tu dois pourtant arbitrer, parmi tes projets ? Car, comme tout le monde, tes journées ne font que 24 heures.

— Stéphanie : J’arrive à un stade auquel j’ai accumulé beaucoup de contenu, de matériel que je peux retravailler, adapter, réutiliser.

Par exemple, j’ai tout un cours sur l’UX et le product design, qui va du recueil des besoins à la création d’une carte d’expérience et de contenu. J’ai un tableau virtuel gigantesque détaillant chaque étape. Pour chacune d’elles, je peux désormais créer un atelier. Pourtant, souvent, je refais une grande partie de mes slides 🙂

Par exemple, la semaine dernière, j’ai donné deux présentations sur Enterprise UX : j’ai refait la moitié de mes slides entre le meetup en ligne et la conférence Smashing. Je suis incapable de présenter deux fois la même chose, et les interactions avec le public et les discussions enrichissent constamment mon contenu.

Il arrive qu’on me demande les slides à l’avance, notamment pour la personne qui assure la vélotypie, c’est-à-dire qui tape en temps réel ce que dit l’orateur ou l’oratrice. Elle en a besoin pour se familiariser avec le contenu, le vocabulaire…

C’est difficile pour moi, car je les modifie parfois le jour même, en fonction de ce que disent les autres intervenants. Toutefois, même si les slides ne sont pas identiques, c’est généralement acceptable, parce qu’elles servent surtout de support.

Je me dis souvent que je devrais arrêter de refaire mes présentations et réutiliser le même contenu. Pourtant, en réalité, je n’y arrive pas, ça ne fonctionne pas comme ça pour moi.

Ce qu’elle aime au Luxembourg

— Laurent : Qu’est-ce que tu pourrais dire pour donner envie aux gens de venir visiter le Luxembourg, un pays qu’on connaît mal, et qui est pourtant très joli ?

— Stéphanie : C’est très vert et vraiment sympa si vous appréciez le vélo, la randonnée, vous balader !

La ville de Luxembourg est découpée en ville haute et ville basse, avec le Grund, une vallée dans laquelle coule une rivière. En haut de cette vallée, il y a des casemates, des abris creusés dans la pierre : elles sont classées au Patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est bizarre d’être en plein centre-ville, avec des voitures qui passent sur un pont au-dessus, mais qu’on n’entend pas. La vallée est suffisamment creuse en dessous pour qu’on entende seulement le bruit de la rivière.

Comme c’est une capitale, nous avons toutes les grosses têtes d’affiche en concert. Comme la ville abrite beaucoup de trucs européens, nous avons aussi de très bons restaurants, des étoilés.

C’est vraiment cool pour se balader un week-end, ou même une semaine.

L’été, des routes entières sont coupées pendant tout un week-end pour en faire des routes cyclables. On peut faire un circuit, différent chaque semaine, de 60 km à vélo, par exemple. C’est balisé, et il y a de nombreux participants : quand on est perdu, il suffit d’attendre 10 minutes qu’une personne passe et nous remette sur le bon chemin 🙂

Il y a des banques, et l’évasion fiscale, que je ne pratique pas en vivant dans le pays, je ne pense pas que ça soit une bonne stratégie 🙂 Je n’ai pas d’infos là-dessus.

— Laurent : Ce n’est pas la raison pour laquelle tu es allée y vivre ?

— Stéphanie : Pas du tout ! Comme je le disais sur LinkedIn à l’époque, je suis venue pour le boulot, je suis restée pour les saucisses 🙂 On a énormément de types de saucisses différentes. Comme en Alsace, on a aussi un marché de Noël à Luxembourg.

— Laurent : L’influence des pays voisins…

— Stéphanie : Clairement ! Tu peux avoir des currywursts berlinoises avec des frites belges 🙂

— Laurent : Si vous aimez le vélo, la gastronomie et les beaux paysages, allez au Luxembourg !

Ses conseils pour débuter dans l’UX design

— Laurent : Quels conseils pourrais-tu donner à une personne qui débute dans l’UX design, pour amener un peu de créativité dans les interfaces ?

— Stéphanie : Fermer Dribbble 🙂

— Laurent : Dribbble, c’est un site web d’inspiration.

— Stéphanie : C’est devenu seulement de l’inspiration de pixels ! La moitié des interfaces qui s’y trouvent ne sont même pas faisables techniquement, ni utilisables.

Il est plus intéressant de chercher l’inspiration dans d’autres domaines : l’architecture, le print… Sinon, on va simplement continuer à se copier les uns les autres, sans vraiment innover.

On peut sortir des galeries d’inspiration, des interfaces faites, refaites, et chercher ailleurs.

— Laurent : De nombreux sites reprennent des modèles tout faits, des templates, où il faut simplement changer le texte, quelques images… ça n’a pas beaucoup d’intérêt. C’est bien pour aller vite et pas cher.

— Stéphanie : Plein de gens veulent « faire comme » Amazon, Netflix ou Google. Mais, ces sites font déjà de la recherche utilisateur pour faire évoluer leur interface. Ce qu’on en voit aujourd’hui est le fruit de la recherche menée il y a un ou deux ans, c’est déjà « daté ». Si tu copies tes concurrents, tu n’innoveras jamais.

Il vaut mieux chercher à comprendre ce dont tes utilisatrices et utilisateurs ont besoin, et tu pourras peut-être résoudre des problèmes avant que tes concurrents ne le fassent. Plutôt que de copier, la recherche utilisateurs permettra probablement de proposer quelque chose que tes concurrents n’ont pas encore, donc gagner des avantages sur le marché, grâce à des créations sympas et innovantes. C’est toi qu’on cherchera à copier 🙂

Par exemple, Tinder a révolutionné le marché des applications de rencontre, avec la carte qu’on swipe. Ils n’ont pas copié ce que d’autres faisaient, et aujourd’hui, une interface « à la Tinder », c’est une interface avec des cartes à swiper pour dire oui ou non. En innovant, ils ont créé un motif de conception.

— Laurent : On a déjà copié tes designs ?

— Stéphanie : On a déjà copié mon portfolio ou du contenu. Ce qui m’ennuie, quand on pompe mon contenu, c’est que je fais appel à une amie qui est marketing et content designer. Tu me voles moi, OK, mais là, tu voles mon amie. Je suis un peu « maman chat », ça m’énerve encore plus ! Certaines personnes ne se rendent pas compte que les illustrations que je présente sur le site représentent des heures de boulot.

Surtout, soyons honnêtes, copier-coller mon contenu, ce n’est pas une bonne idée : mon site, qui a dix ans, est mieux référencé que le portfolio que tu veux de créer. Que va faire Google ? Favoriser le contenu sur le site qui a le plus d’ancienneté, de poids. C’est se tirer une balle dans le pied, de copier-coller le contenu de quelqu’un dont le site est aussi vieux que le mien. Je ne leur en veux pas, quand je les chope, je leur envoie un message sympa, « Coucou ! » 🙂

— Laurent : On est d’accord !

Son mot préféré

— Laurent : Quel est ton mot préféré de la langue française, luxembourgeoise ou anglaise ?

— Stéphanie : J’adore le mot luxembourgeois « schleek », escargot. J’imagine un escargot dire « schleeeek » 🙂

Son coup de cœur créatif

— Laurent : Quel créateur ou créatrice aimes-tu et souhaites-tu mettre en avant ?

— Stéphanie : Pour rester dans le thème des interfaces complexes, Morgane Peng est vraiment cool ! Elle est directrice de l’Experience design à la Société générale, à Londres. Elle travaille dans le domaine de l’enterprise, donne des conférences, et propose un univers graphique sympa. Durant ses conférences, elle dessine énormément à la main sur ses slides, ses illustrations sont cool, et elle fait plein de Pokémon en crochet 🙂

Conclusion

— Laurent : Où peut-on te retrouver ?

— Stéphanie : Sur mon site, stephaniewalter.design. Il est surtout en anglais, mais il y a des articles en français sur le blog.

— Laurent : C’est vrai que tu communiques principalement en anglais. Tu as aussi une newsletter hebdomadaire.

— Stéphanie : La newsletter reprend les articles publiés sur le blog et les « liens de la semaine », soit ma veille, des contenus inspirants, des outils, ou des trucs bizarres comme un cornichon qui brille dans le noir et qui chante, pourquoi pas ? 🙂

— Laurent : J’aime beaucoup ta section « cabinet des curiosités », avec des trucs toujours insolites !

— Stéphanie : C’est l’idée 🙂

Je poste tout ça sur les réseaux sociaux toute la semaine, et le dimanche, je récupère tous les liens et les publie sur mon blog. C’est une « archive » : le jour où je cherche quelque chose, je le retrouve facilement… il faut le dire vite 🙂

— Laurent : Ta newsletter est très orientée UX design, un peu technique, mais tu y partages aussi beaucoup de choses en lien avec la créativité. Je la trouve très intéressante !

— Stéphanie : Dans ma section « Now what I am up to », je partage mes prochaines conférences, ou les trucs rigolos que j’ai faits dans la semaine : stickers, animations…

— Laurent : Merci beaucoup Stéphanie !

— Stéphanie : Merci à toi !

— Laurent : Merci d’avoir écouté cet épisode jusqu’au bout. Comme à chaque fois, je t’invite à prendre quelques secondes pour noter ce que tu en retiens.

Pour ma part, j’ai retenu deux choses : la vision de la créativité de Stéphanie, fondée sur l’amusement, l’expérimentation et l’envie plutôt que sur le résultat et la recherche à tout prix de quelque chose d’artistique ; et ses explications de pourquoi, à mon grand dam, certains sites sont condamnés à manquer de créativité.

Je suis curieux de savoir ce que, toi, tu as retenu de cet épisode !

Cet article peut contenir des liens affiliés.

Ces derniers n’influent pas sur la qualité du contenu ni sur la ligne éditoriale de ce site. Ils m’aident simplement à le faire vivre et à le développer. Ils sont identifiés par un astérisque ou par un traitement visuel spécifique. En savoir plus.